As torres da Cadeia e do Rebate do Castelo Real de S. Jorge de Mazagão

A ocupação da costa Marroquina por Portugal concretizou-se através de vários tipos de estruturas construídas, fossem a própria ocupação e fortificação de cidades e cidadelas existentes, caso de Ceuta, Alcácer Ceguer, Arzila, Tânger, Safim e Azamor, fossem a construção de fortalezas isoladas, funcionando como estruturas satélite das praças-fortes.

A política de controlo o território com fortalezas isoladas revelou-se um verdadeiro desastre, já que das que foram construídas apenas demonstraram alguma viabilidade as duas que evoluíram para cidadelas, Santa Cruz do Cabo Guer e o Castelo Real de S. Jorge de Mazagão, tendo as outras três, a Fortaleza de Bem Mirão, o Castelo Real de Mogador e o Castelo de Aguz, sobrevivido em mãos Portuguesas escassos anos, apesar de ser inegável que em termos de metodologia de construção terem sido um sucesso, já que o seu processo construtivo foi extremamente engenhoso, prático e eficaz.

As outras duas cuja construção falhou, concretamente a Fortaleza da Graciosa e S. João da Mamora, constituíram reveses com consequências decisivas para a própria política Portuguesa em Marrocos, que confirmaram que o sonho de um Reino Português no País não passou de uma ilusão.

As Praças Portuguesas na costa de Marrocos

Basicamente podemos afirmar que o sucesso da manutenção de estruturas militares isoladas em Marrocos não tinha condições semelhantes às que foram construídas em territórios politicamente menos estruturados e de população mais dispersa, como o Brasil ou a África Subsariana. Aí a solidez dos muros e força da artilharia eram suficientes para dissuadir qualquer tentativa de ataque. Ou seja, Portugal era claramente superior em termos militares, mesmo com guarnições de poucos homens.

Ao contrário, em Marrocos, “país bastante densamente povoado, (…) muito extenso, de população aguerrida, e de religião estimuladora de heroísmo” (LOPES, 1925, p. XXVI), a sobrevivência desse tipo de estruturas era inviável. Uma fortaleza isolada não resistia a um ataque ou cerco de forças poderosas como as do Reino de Fez, que controlavam o Norte do País, nem tão pouco das várias tribos Árabes e Berberes que disputavam o Sul.

Parece evidente que a não existência de um Governador ou Vice-Rei que coordenasse as acções dos capitães das Praças-Fortes de acordo com uma estratégia definida contribuiu para que a viabilidade destas fortificações fosse nula. Para além disso, o facto de uma fortaleza sobreviver apenas com uma guarnição militar não permitia a implementação da política de ocupação confinada do território envolvente, a que Robert Ricard atribui o segredo do sucesso da ocupação Portuguesa da costa Marroquina, através da prática de segurar o campo, que assegurava “o abastecimento da cidade, particularmente em água, madeira e forragem, e a liberdade da caça e da pastagem, sem ocupar propriamente o território, e consequentemente sem despender o esforço militar e financeiro que implica uma ocupação propriamente dita”. (RICARD, 1933, p. 448-449)

Esquema de construção de Fortalezas com um Castelo de Madeira

Mesmo assim o engenho Português insistiu em concretizar a construção de várias fortalezas e castelos com recurso a uma técnica extremamente engenhosa, prática e inteligente, que permitia racionalizar ao máximo os recursos e minimizar os riscos.

Essas fortalezas baseavam-se em projectos-tipo, assentes em estruturas de forma quadrangular com torreões redondos nos seus vértices, e utilizavam materiais pré-fabricados, o que evitava os riscos de os obter e trabalhar no local. Para além disso, o processo de construção era tão rápido quanto possível e apoiava-se na pré-instalação de uma castelo de madeira, onde homens e materiais se abrigavam, sendo a construção definitiva construída ao seu redor.

Fortaleza da Graciosa

Localização da Fortaleza da Graciosa

A primeira fortaleza a ser iniciada foi a da Graciosa, no ano de 1489. O local escolhido foi uma pequena ilha na confluência dos rios Lucos e Mocazím, ironicamente junto à planície onde alguns anos mais tarde ocorreria a fatídica Batalha de Alcácer Quibir. A empresa revelou-se um fiasco estratégico, já que a fortaleza foi implantada cerca de três léguas território adentro, num local insalubre e onde o acesso de navios apenas podia ocorrer durante o Inverno. A escolha deste local para implantar a fortaleza pretendia marcar a fronteira estabelecida no acordo de paz vigente desde 1471 entre os reinos de Portugal e de Fez e cortar a ligação fluvial entre Alcácer Quibir e Larache.

Rui de Pina conta assim a decisão de construir a Graciosa:

“Neste ano de mil quatrocentos e oitenta e nove, pelo muito desejo que El-Rei tinha para a Conquista d’Africa, e muito maior obrigação de a prosseguir por respeito da Cruzada, que para isso lhe fora concedida, e de que já tinha havido muito dinheiro, revolvendo em sua memória como o poderia fazer melhor, e com mais serviço de Deus (…) imaginou de fazer uma Vila com sua fortaleza pelo Rio acima de Larache (…) Para o qual depois que muitas vezes, e por muitos mandou descobrir e sondar o dito Rio, aparelhada para isso a armada com artilharias, pedra, cal, madeiras, mantimentos, e coisas que cumpriam; no começo do mês de Julho mandou logo Gaspar Jusarte com pouca gente, e alguns navios fundar a dita Vila, que pôs nome Graciosa, por lhe parecer, que para então mais não era necessário”. (PINA, [15–] 1792, Cap. XXXVIII, p. 96)

O Rio Mocazím a montante do local da Graciosa

Leão O Africano chama à Graciosa Gezira, do Árabe A Ilha, confirmando desta forma a sua construção numa ilha do Rio Lucos, referindo que “no ano oitenta da hégira o rei de Portugal enviou uma forte armada, que o seu capitão assim que conduziu até ao rio, começou a fabricar uma fortaleza na ilha, partindo do princípio que a partir dela, se poderia descobrir e ocupar todos os campos próximos.” (LÉON L’AFRICAIN, [1530] 1897, Vol. II, p. 233)

David Lopes refere que foram enviadas sucessivamente por D. João II “duas frotas com gente, pedra e madeira para fazer numa ilha – a Graciosa – algumas léguas acima de Larache, no rio Lucos, abaixo da sua confluência com o Mocazim, o rio da Ponte, como os nossos lhe chamavam, por motivo de uma ponte romana sobre ele, no caminho de Arzila a Alcácer Quibir.” (LOPES, [1937] 1989, p. 27)

A primeira armada foi comandada por Gaspar Jusarte, que foi reforçada por uma segunda comandada por D. Pedro de Castelo Branco. O processo iniciou-se com o levantamento de algumas tranqueiras ou paliçadas para protecção dos construtores e dos 1.500 fronteiros que acompanhavam Jusarte. Rui de Pina descreve a logística utilizada no processo de construção deste modo:

“Começou logo a Vila, e Fortaleza, a lugares com fundamentos de pedra, e cal, e nos mais de valos, e fortes paliçadas de madeira.” (PINA, [15–] 1792, Cap. XXXVIII, p. 97)

Apesar de se encontrar em vigor o Tratado de Paz assinado em 1471 entre D. Afonso V e Mulai Ech-Cheikh, o local estava na sua fronteira, sendo reclamado pelos Portugueses e pelos Marroquinos, mas a questão decisiva que se colocava a Marrocos era a de que o controlo da navegação no Rio Lucos, mesmo que sazonal, constituía uma ocupação do interior do território, que ameaçava a segurança de Alcácer-Quibir, a grande base avançada do Reino de Fez, e a sua ligação com o porto de Larache, apesar de este último se encontrar despovoado desde que os Portugueses o arrasaram em 1417.

Larache

As forças Portuguesas foram rapidamente combatidas pelo Rei de Fez, que utilizou meios militares consideráveis, como refere Rui de Pina, escrevendo que “o dito Rei de Fez veio em pessoa, e com ele também Moe-Heia seu filho maior, que com quarenta mil de cavalo, e outra gente de pé sem conta, puseram cerco de todas as partes à dita Vila, em que também não deixaram o Rio livre de uma banda, nem da outra contra a foz; para que de terra impedissem qualquer socorro, que aos Cristãos por ele fosse.” (PINA, [15–] 1792, Cap. XXXVIII, p. 97)

Leão O Africano afirma que apesar da superioridade numérica, as forças de Marrocos não se conseguiram aproximar menos de duas léguas dos Portugueses devido ao poder de fogo da nossa artilharia “com a qual os Portugueses dia e noite não paravam de disparar, causando uma grande mortandade, o que levou quase o rei ao desespero”. (LÉON L’AFRICAIN, [1530] 1897, Vol. II, p. 233-234)

Durante o cerco Gaspar Jusarte adoeceu devido à insalubridade do local, bem como o capitão da fortaleza, D. João de Sousa, tendo então sido nomeado pelos fidalgos seu substituto no lugar de capitão D. Diogo de Almeida. Rui de Pina também fala do poder de fogo dos Portugueses. O cerco imposto pelo Rei de Fez foi defendido a custo e com recurso à artilharia disponível, que causou baixas no inimigo, tendo as tropas marroquinas alargado o seu perímetro e concentrando-se no bloqueio do acesso ao local, através da colocação no leito do rio de “uma forte estacada dobrada, cheia no meio de cestos de pedra, para que o Rio, para navios grandes, nem para barcos pequenos, para cima contra a Vila se não pudesse navegar, com que os Cristãos fossem de socorro, e provimento de água desesperados de todo”. (PINA, [15–] 1792, Cap. XXXVIII, p. 98-99)

Luis de Marmol y Carvajal conta que os mouros encontraram um processo engenhoso de derrotar a armada portuguesa sem perder um só homem, tendo em conta a poderosa artilharia de que os navios dispunham, processo que foi proposto por um renegado ao serviço do Rei de Fez. Cortaram muita madeira proveniente das árvores existentes nas margens do rio e com ela fizeram um dique meia légua a jusante do local onde se processava a construção, que bloqueou a passagem dos navios, ficando o local isolado. (MARMOL y CARVAJAL, [1573] 1667, Tomo II, p. 214)

Leão O Africano, apesar de falar de “grande mortandade”, confirma que a colocação da barreira de madeira e pedras no leito do rio foi decisiva para o desfecho da contenda. A colocação de artilharia nas margens do rio foi o golpe de misericórdia na resistência Portuguesa. Ainda foi enviada uma força de vinte navios de Tavira para tentar salvar a Graciosa, mas em vão.

O Baluarte de Tambalalão em Arzila

O Rei de Fez aceitou a rendição e deixou partir todos os Portugueses “por recompensa do bom tratamento que o Rei de Portugal tinha dado aos seus filhos, quando estiveram prisioneiros”, ou seja, após a conquista de Arzila em 1471. (MARMOL y CARVAJAL, [1573] 1667, Tomo II, p. 214)

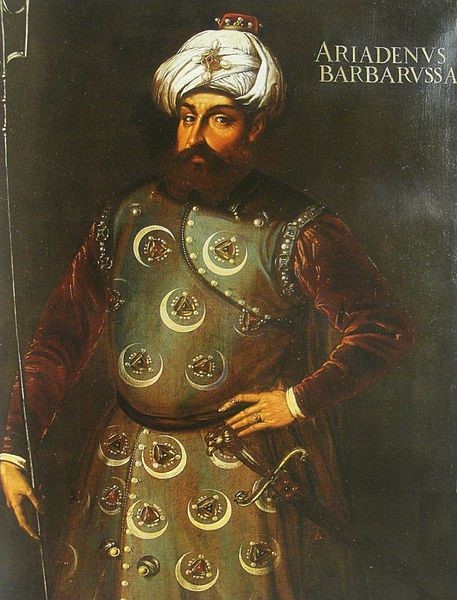

Os termos da rendição Portuguesa incluíram não só a confirmação do tratado de paz em vigor, como a entrega ao Alcaide de Alcácer Quibir, Cide Talha Laroçi, das terras régias “de Beniarroz e Benamancumaa com todas suas entradas, saídas, fontes, montados, pacigos (pastagens), foros, rendas, direitos, tributos e pertenças”. Por sua vez, Talha Laroçi seria um aliado de Portugal contra todos os que contra nós fizessem guerra, desde que não fossem súbditos de Mulai Ech-Cheikh, “que fazendo nossos capitães guerra a alguns lugares e terras das nossas por qualquer maneira que seja, ou alevantando-se alguns contra nós ou lhe nós quisermos mandar fazer guerra que ele o faça assim tão compridamente, leal e fielmente como o faria cada um de nossos capitães. E assim fará a guerra a Barraxe ou a quaisquer outros que não forem da terra de Moleyxeque quando a nós cumprir e for requerido pelos ditos nossos capitães que a faça”. (LOPES, 1925, p. 80, citação de Chancelaria de D. João II; Liv. 16, fl. 97 v, -98 v.)

Desta forma Portugal consegue como contrapartida pela rendição e entrega das tais terras régias um acordo que colocava do seu lado o Rei de Fez e o Alcaide de Alcácer-Quibir contra as investidas do principal opositor à presença Portuguesa no Norte de Marrocos, Mulai Ali Berrechid (Barraxe), Alcaide de Chefchauen (Xexuão) e líder dos mouriscos que fustigavam sobretudo os campos de Tânger e Arzila, e entre os quais se contava Sidi Ali Al-Mandarí (Almendarim), Alcaide de Tetuan (Tetuão).

Chefchauen ou Xexuão, principal base da luta contra a presença Portuguesa

Bernardo Rodrigues refere-se aos termos da rendição lembrando a amizade entre Mulai Ech-Cheikh e D. Afonso V, e por simpatia ao seu filho D. João II, como o factor determinante que salvou a vida a muitos portugueses:

“Mulei Xeque (…) era rei agradecido, foi sempre amigo e obrigado a el-rei Dom Afonso, e por esta razão a el-rei Dom João o segundo, seu filho; e pareceu ser assim no feito da Graciosa ou vila que o dito rei Dom João mandou fazer três léguas acima polo rio de Larache e outras três de Alcácer Quebir, disse que, pelo benefício d’el-rei Dom Afonso, os deixava que se viessem a Arzila e lhe deixassem a terra, e assim se fez.” (RODRIGUES, 1915, Tomo I, p. 495-496)

Afonso de Albuquerque, futuro Vice-Rei da India, e seu irmão Martim de Albuquerque, combateram na defesa da Graciosa, tendo o último ali falecido.

“Foi depois deste percalço da Graciosa que os mouros viram a importância militar de Larache e o povoaram e muraram, tornando-o padrasto de Arzila.” (LOPES, [1937] 1989, p. 27)

Trinta anos após a rendição portuguesa, o cronista Bernardo Rodrigues encontrou as ruínas da Graciosa no local e escreveu esta frase crítica:

“Mas eu, como hei visto este lugar ou edifício e hei monteado nele e morto alguns porcos e vi a causa e o erro de nossos pais, me recolho e não digo neste caso nada, pois vemos agora outros maiores erros feitos cada dia uns sobre outros”. (RODRIGUES, 1915, Tomo I, p. 496)

Cidadela de Santa Cruz do Cabo Guer

O Morabito de Sidi Bouknadel, no local da antiga Cidadela de Santa Cruz do Cabo Guer

Santa Cruz do Cabo Guer foi a primeira fortaleza a ser construída, no local onde hoje se localiza o porto da cidade de Agadir, correspondendo ao início da ocupação de uma zona cobiçada pelos Espanhóis e extremamente importante em termos estratégicos e comerciais.

Portugal já mantinha uma presença na região do Suss desde 1497, concretamente em Meça ou Massa, na foz do rio com o mesmo nome, ao nível de uma feitoria. Mas a pressão dos Espanhóis, estabelecidos nas Canárias, para ocupar esta zona era grande e constroem alguns quilómetros mais a Sul, no local da actual cidade de Sidi Ifni, uma fortaleza a que chamaram Santa Cruz de la Mar Pequeña. Esta construção, realizada pelo governador de Tenerife Alonso de Lugo, seria seguida de uma outra em Meça, mas as pressões dos Portugueses evitaram que se concretizasse. Mesmo assim Alonso não desistiu “e foi, mais ao Norte, ocupar a povoação que hoje se chama Agadir, (…) ajudado dos Cacimas, tribo berbere onde o lugar estava situado. Foi por pouco tempo, porque a gente de Meça, incitada pelos nossos sem dúvida, foi contra ele e venceu-o e aos seus amigos”. (LOPES, [1937] 1989, p. 28)

A Crónica anónima intitulada Este he o origem e começo e cabo da Villa de Santa Cruz do Cabo de Gue d’Agoa de Narba, traduzida e anotada por Pierre Cenival, é o documento que contém as principais informações sobre esta praça Portuguesa no Sul de Marrocos.

Nela é descrito o processo como o comerciante João Lopes Sequeira, com o acordo da Coroa Portuguesa, implanta um castelo de madeira, que transporta pré-fabricado desde Portugal, ao redor do qual é construída uma fortaleza de pedra e cal, num local próximo do mar, onde existia uma fonte que lhe assegurava a necessária água:

“Ali assentou e armou ali um castelo de pau que levava já ordenado e feito; pôs-lhe artilharia e fez logo ao redor do castelo outro muito forte de pedra e cal, em que se meteu a fonte dentro, e com artilharia defendia aos mouros que lhe não impedissem a obra.” (SANTOS, SILVA e NADIR, 2007, p. 216)

Gravura de Santa Cruz da Berbéria de 1790 (?), de Martinus Lambrechts, Museu Marítimo Nacional de Amesterdão. Aanzicht van de stad en haven Agadir in Marokko, Lambrechts, Martinus, 1790(?), Afbeelding van St. Cruz in Barbareyen, Nederlands Scheepvaarmuseum Amsterdam

A referida fonte está na origem do topónimo do local, e de várias formas. Desde logo porque no século XVI a fortaleza é chamada de Guadanabar ou Água de Narba porque aí existia “uma grande fonte de muito boa água (…) donde vinham a beber muitos gados (…), que pertenciam a um Mouro grão senhor (…) o qual se chamava Ahames Narba, pela qual causa chamavam à fonte d’agua de Narba” (SANTOS, SILVA e NADIR, 2007, p. 214). Também devido a esta fonte o local passou a denominar-se Founti, onde existiu um bairro destruído pelo terramoto de 1960, e onde actualmente fica o porto da cidade de Agadir. Esta origem do nome Founti no Português fonte não é consensual, já que a tribo Berbere que habitava o local chamava-se Ait Founti, podendo o topónimo ter precisamente essa origem. Aite Funti seria também o nome da mouraria, o bairro indígena que ficaria fora de portas após a construção da vila, e onde os Portugueses comerciavam.

Segundo David Lopes, João Lopes Sequeira terá construído o castelo “com o dote de sua mulher” (LOPES, [1937] 1989, p. 28), mas segundo o Acto de venda em 25 de janeiro de 1513, gaveta 15, maço 5, n° 18, in Chronique de Santa-Cruz du Cap de Gué, p. 22, “os arsenais do reino forneceram-lhe um castelo pré-fabricado em madeira, assim como as armas e a artilharia necessária, por um valor de 347.251 reis.”

O nome dado à fortaleza foi, segundo Damião de Góis, Santa Cruz, segundo o anónimo Português que escreveu a Crónica, Santa Cruz do Cabo Gué d’Agoa de Narba, nos documentos franceses, Sainte-Croix du Cap de Gué e Maison des Chrétiens, em Tamazight Tiguemmi n’Irumin ou Aldeia dos Cristãos e em Árabe Dar n’Sara ou Dar Roumiya, que significa também Casa dos Cristãos. (DARTOIS, TERRIER e ROUSSAFI, página electrónica citada)

O local da Cidadela de Santa Cruz do Cabo Guer

A Fortaleza de Santa Cruz do Cabo Guer foi assim construída junto ao mar, como seria de esperar, para assegurar a sua logística e socorro, e à sombra de uma montanha que os Portugueses chamavam Pico, situação que se revelaria desastrosa, já que esse facto foi determinante para a sua queda em 1541.

João Lopes Sequeira não tinha possibilidades de manter o castelo na sua posse e acabou por pedir ajuda ao estado “e este, por fim, comprou-lho por 5.000 cruzados e mais uma tença de 100.000 reais” (LOPES, [1937] 1989, p. 29). Corria o ano de 1513. Entre a sua construção e a venda à coroa Portuguesa, Santa Cruz conheceu dois cercos, em 1506 e 1511, levados a cabo pela tribo Haha com o apoio do Xerife Muhammad Al-Qaim, sem consequências de maior para os Portugueses, o que revela que a fortificação tinha alguma solidez e bom armamento, apesar de Mohammed Nadir referir que “o governo de João Lopes Sequeira não foi nada fácil. Aliás desde o início houve uma forte resistência. A carta dos habitantes de Massa a D. Manuel, datada de 6 de Julho de 1510, relata esses acontecimentos.” (SANTOS, SILVA e NADIR, 2007, p. 108)

Gravura de Agadir de 1779, de Peter Haas, incluída na obra Efterretninger om Marokos og Fes [1779] de Georg Horst, Conselheiro de Justiça de Sua Majestade Real da Dinamarca e Vice-cônsul dinamarquês em Mogador, publicada por N. Moller, Copenhaga, reeditada na obra Relations sur les Royaumes de Marrakech et Fès, recueilles dans ces pays de 1760 à 1768, (2002) Éditions La Porte, Rabat

Quando João Lopes Sequeira vendeu a fortaleza à Coroa Portuguesa ainda existia o castelo de madeira pré-fabricado, já que fazia parte do rol dos bens vendidos, e também já se encontrava construída a fortificação de pedra e cal que o rodeava. “Consistia no castelo, cerca, torres, o cubelinho da Igreja e outro cubelo sobre o mar, ligado ao castelo através de um muro baixo, ainda por terminar naquele ano. Havia também alguns aposentos, alcaçarias e portas, ‘Entradas e Saídas’ e ainda uma vila de madeira.” (SANTOS, SILVA e NADIR, 2007, p. 120)

Vemos assim que Santa Cruz do Cabo Guer nunca foi uma simples fortaleza, mas uma “vila acastelada”, que logo em 1513, quando é vendida à Coroa Portuguesa tinha uma guarnição de “120 cavaleiros (bons) e cerca de 600 peões, em que entravam espingardeiros e besteiros”. (SANTOS, SILVA e NADIR, 2007, p. 68)

Esquema da Cidadela de Santa Cruz do Cabo Guer

“Existia um castelo defendido por uma cerca baixa pontuada por torrelas do lado de terra, visto a frente de mar carecer de uma protecção contra as vagas. Ainda assim, do castelo saía um cubelo sobre a água, em jeito de couraça e unido por muro baixo. Em torno da cerca, um esboço de cava, ainda não revestida, reforçava o perímetro amuralhado. No interior, quer as casas adossadas à cerca, quer a igreja não possuíam cobertura.” (CORREIA, 2008, p. 325)

O feitor Afonso Rodrigues, numa carta enviada a D. Manuel, dava nota da necessidade urgente de realizar obras para a fortalecer e dotar de infraestruturas capazes de acondicionar os mantimentos. Concretamente, Afonso Rodrigues falava em reforçar a muralha do lado do mar, “chapar e contrachapar” a cava, aumentar a altura das muralhas do lado de terra e construir o telhado da capela. (SANTOS, SILVA e NADIR, 2007, p. 120)

Mohammed Nadir refere que tanto a Crónica como um texto da autoria de Diego de Torres são claros em afirmar que a nomeação de D. Francisco de Castro era “para fazer no castelo uma boa vila, como fez” (SANTOS, SILVA e NADIR, 2007, p. 124). Foram construídas trinta casas para moradores e executados alguns melhoramentos na fortificação, como a torre de menagem e baluartes na muralha. Sobre a Vila refere Jorge Correia que “no castelo concentravam-se os principais equipamentos religiosos: a igreja paroquial de S. Salvador, o mosteiro franciscano de S. Sebastião e o hospital da Misericórdia.” (CORREIA, 2008, p. 326)

Santa Cruz de Berberia (Agadir) de Adriaen Matham de 1641, Biblioteca Nacional da Austria (Federzeichnung in Braun auf schwarzer Kreidem mehrfarbig laviert von Adriaen Matham. In: Atlas Blaeu – Van der Hem, Österreichischen Nationalbibliothek _ Bildarchiv Austria)

A cidadela era de pequena dimensão, sendo dominada pelo castelo “em cujos muros batia o mar” e pela torre de menagem. Tinha cava funda e larga, e várias portas, a maioria das quais do lado do mar. A Crónica refere que num dos muros existiam as Portas do Mar e do Castelo, quase sempre entaipadas “dado o perigo constante”, e que existia também a Porta da Traição, “que era na cava e dava acesso à praia e ao campo”. (SANTOS, SILVA e NADIR, 2007, p. 130)

A fortificação depois de pronta em 1516 tinha 7 cubelos ou torreões:

“O de Tameráque ao norte, que era o mais próximo do castelo, o do facho, o baluarte de S. Simão, o cubelo de baixo dos fornos de cal, o cubelo da banda da mouraria fortemente batido pelo mar, o cubelo do castelo, que caiu em 1533 com uma parte do muro, e o cubelinho sobre a igreja do castelo. Temos ainda referência à Torre do Sino.” (SANTOS, SILVA e NADIR, 2007, p. 133-134)

Uma das obras realizada, foi a transformação da mouraria, extramuros, de bairro de barracas em bairro de construção de alvenaria, para acolher os mouros de pazes, e a construção de uma ponte ligando esse bairro ao castelo, reforçando-se a muralha desse lado, que era o lado Nascente. A capela foi ampliada verticalmente e munida de ameias para colocação de artilharia “fazendo com a torre de menagem um conjunto defensivo do lado da serra.” (SANTOS, SILVA e NADIR, 2007, p. 133-134)

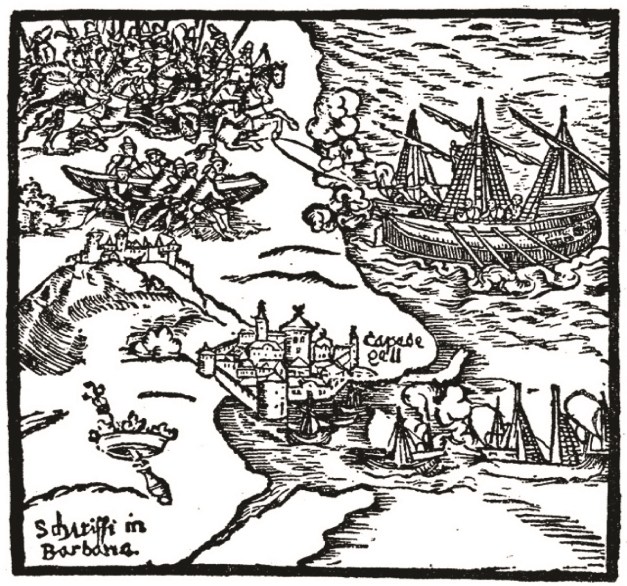

Capp de Gell Shariffi in Barbaria (Santa Cruz do Cabo Guer) de Hans Staden, publicada na obra Duas Viagens ao Brasil, [1557] (2007), L&PM Editores, Porto Alegre

O objectivo era que Santa Cruz desempenhasse com eficácia a sua função militar e económica.

Em 1540 os Xerifes começam a construção da Casbah no Pico, prenúncio da decisão Sádida de expulsar os Portugueses do local. No ano seguinte o Xerife Mohammed Ech-Cheikh cerca durante seis meses Santa Cruz do Cabo Guer, que acaba por se render. As forças do Xerife posicionam-se nas encostas do Pico, de onde massacram as posições Portuguesas com artilharia. São mortos 1.000 Portugueses e feitos 600 prisioneiros, entre os quais o governador, D. Guterre de Monroy e os seus filhos. Os Portugueses acabariam por ser todos libertados.

Santa Cruz do Cabo Guer foi a única Praça-Forte Portuguesa de Marrocos a cair pela força das armas. No seguimento da queda de Santa Cruz “na corte portuguesa houve terror, pânico” (LOPES, [1937] 1989, p. 74), e foi o argumento para a evacuação de Safim e Azamor no ano seguinte.

Da cidadela restam hoje alguns apenas muros, nas imediações do Morabito de Sidi Bouknadel, que se confundem com os vestígios do antigo Bairro de Founti.

Fortaleza de Bom Mirão

O Rochedo do Diabo

No mesmo ano de 1505 João Lopes Sequeira constrói uma segunda fortaleza no Rochedo do Diabo, junto à actual cidade de Agadir, 15 quilómetros a Norte da de Santa Cruz, a que os Portugueses chamaram Fortaleza de Bom Mirão. O local escolhido foi um promontório situado na praia de Imourane, topónimo que está na origem do seu nome, junto à aldeia de Tamraght, um rochedo escarpado que entra 50 metros pelo mar adentro.

A Crónica anónima intitulada Este he o origem e começo e cabo da Villa de Santa Cruz do Cabo de Gue d’Agoa de Narba refere a construção de Bom Mirão:

“E vendo João Lopes Girão (o autor refere-se a João Lopes Sequeira) a fonte de tão boa água fez ali assento (aqui o autor da Crónica refere-se a Santa Cruz do Cabo Guer) e armou ali um castelo de pau que lavava já ordenado, e feito pôs-lhe artilharia e fez logo ao redor do castelo outro muito forte de pedra e cal, em que meteu a fonte dentro (o autor refere-se à famosa fonte de Agoa de Narba), e com artilharia defendia aos mouros que lhe não impedissem a obra e tanto que o acabou foi-se fazer outro castelo sobre uma rocha que estava apartada da terra defronte de uma outra vila de mouros que se chama Tamaraque a qual rocha a rodeava e batia o mar a qual chamavam Bom Mirão o qual lhe tomaram os mouros por traição, e com esta paixão, e enfadamento se veio a Portugal a El Rei D. Manuel, e vendeu-lhe o castelo do Cabo de Gue d’Agoa de Narba.” (SANTOS, SILVA e NADIR, 2007, p. 216)

Vestígios da Fortaleza de Bom Mirão no Rochedo do Diabo

Numa carta escrita por João Lopes Sequeira ao Rei D. Manuel sobre uma desavença tida com um tal Nicoloso de Camilha, datada de 23 de Maio de 1507-1512 pode ler-se:

“Esta mercê, Senhor, lhe peço que me faça, se me destruir não quer, porque muito me releva ser em tal caso por pessoa: posto que de minha ida muito dano hei de receber, assim em minhas fortalezas como fazenda: mas melhor me será perder tudo que tal passar”. A referência às “minhas fortalezas” está anotada por Pierre de Cénival com o seguinte texto: “Os Castelos de Santa Cruz e de Ben Mirão. O castelo de Ben Mirão não é mencionado em nenhum outro texto excepto na Crónica de Santa Cruz do Cabo de Gué”. (CÉNIVAL, 1934, Tomo I, p. 135)

O texto também revela que no ano de 1512 Bom Mirão ainda estaria nas mãos dos Portugueses e, tendo em conta que a Crónica afirma que após ser tomado “à traição pelos Mouros” João Lopes Sequeira vendeu Santa Cruz à Coroa Portuguesa, venda ocorrida no ano de 1513, então a queda de Bom Mirão teria sucedido em 1512 ou 1513.

Os vestígios da Fortaleza de Bom Mirão

No local observam-se ainda os restos da fortaleza. O Rochedo do Diabo é de facto uma península que entra mar adentro cerca de 50 metros e se transforma em ilha na maré alta. Pela análise do local, parece evidente que a Fortaleza de Bom Mirão não seria um castelo com uma estrutura semelhante aos restantes castelos construídos pelos Portugueses na costa de Marrocos, já que apenas existem vestígios construídos precisamente do lado em que o rochedo liga com a terra e em que o terreno é de certa forma rampeado. É uma parede de alvenaria de pedra, com uma porta no seu eixo, obstruindo o acesso ao seu interior. Os restantes lados do rochedo são escarpados e caem a pique sobre o mar, constituindo uma muralha natural. Ou seja, o próprio rochedo em si era já uma fortaleza natural, havia apenas que fechar a sua comunicação com a terra.

Presume-se assim que essa fortaleza consistia apenas de uma muralha do lado da terra. Nada sabemos sobre a sua construção, nem da sua vida em mãos Portuguesas, nem tão pouco da forma como foi conquistada pelos Mouros.

Castelo Real de Mogador

O Borj El-Bermil ou Baluarte do Barril, local do antigo Castelo Real de Mogador

O Castelo Real de Mogador foi a terceira fortaleza a ser concretizada, no ano de 1506, no local da actual cidade de Essaouira, havendo notícias de que os Portugueses já se abasteciam de trigo no local antes dessa data, cereal esse destinado às praças da costa de Marrocos.

Damião de Góis refere a decisão de D.Manuel I em construir um Castelo no lugar de Mogador:

“E neste mesmo ano mandou fazer o Castelo, a que puseram nome Real, defronte da ilha do Mogador, que é pegada com terra firme, obra de cinco léguas, do qual negócio encarregou Diogo de Azambuja, que o edificou com muito trabalho, pelo grande número de Mouros que se juntou para lhe defender esta obra.” (GÓIS, 1566-1567, II Parte, Cap. XIII, fl. 21)

O Castelo Real está localizado no Plan du Mouillage de l’Isle de Mogador de Martin Lambrechtse de 1736, na Planta Isle de Mogador, ses Mouillages et som Port de Jacques-Nicolas Bellin de 1740-1749 e no Plan de Grande Isle de Mogodor de Théodore Cornut de 1767. Em todas elas se percebe a intenção de implantar o castelo o mais possível dentro do mar, como era regra das construções militares Portuguesas em Marrocos, mantendo apenas uma pequena ligação com terra firme. No local implanta-se hoje o Borj El-Bermil ou Baluarte do Barril, estrutura defensiva integrada na Skala do Porto de Essaouira, construída no século XVIII pelo Sultão Sidi Mohamed Ben Abdellah com o apoio de Genoveses.

“Para essa edificação deveria contribuir, com o seu apoio, o almoxarifado da próxima Ilha da Madeira. Embora as fontes sejam quase inexistentes, sabemos que foram também importantes outros apoios, conforme nos dá conta um recibo de 7 de outubro de 1507. Nesse documento, João Mendes Correia, feitor de pescarias de atum no Algarve, recebeu a quitação das somas que despendeu em 1506 com o biscoito, a carne, a madeira, a cal, o tijolo e outras coisas que comprou para a construção do Castelo Real que Diogo de Azambuja fez pela ordem do rei em Mogador, de acordo com as cartas de quitação de D. Manuel.” (LOBO, 2012, página electrónica citada)

Essaouira

Os portugueses instalaram inicialmente um castelo de madeira, trazido pré-fabricado desde Portugal, construindo ao seu redor em fase subsequente um outro em alvenaria de pedra, como já tinha sucedido em Santa Cruz do Cabo Guer. “Segundo um plano de trabalhos normal, o castelo ter-se-á edificado em pedra a partir de um primeiro estabelecimento cercado em madeira.” (CORREIA, 2008, p. 334)

O edifício construído pelos portugueses era de dimensões reduzidas e de características normalizadas, correspondendo a um modelo que se repetiria noutras intervenções em Marrocos:

“O Castelo Real de Mogador terá formalmente introduzido um modelo simples de implantação de novos castelos portugueses na orla norte-africana que viria a ser adoptado em Aguz, Safim e Mazagão, nos anos seguintes. Trata-se de um quadrângulo amuralhado, flanqueado, em todos ou em apenas alguns ângulos, por torreões ou baluartes cilíndricos e no interior do qual se distribuíam as dependências militares, civis e/ou religiosas.” (CORREIA, 2008, p. 336)

O processo de construção foi permanentemente acompanhado de ataques da tribo dos Beni Regraga, fortemente motivados pela Guerra Santa e apoiados pelos Xerifes Sádidas. Por várias vezes os portugueses foram acudidos por tropas enviadas de Portugal, uma das quais por um destacamento de 350 homens enviado da Madeira. Os Beni Regraga, uma sub-tribo dos Masmuda, eram a força dominante na região em conjunto com duas outras sub-tribos originárias do Jebel Hadid, a Montanha do Ferro, os Haha e o Chiadma. Regraga significa em Tachelhit, abençoados.

A dificuldade de construção do Castelo Real é confirmada por Duarte Pacheco Pereira na sua obra Esmeraldo de Situ Orbis:

“No ano de nosso senhor Jesus Cristo de mil e quinhentos e seis anos mandou vossa alteza edificar na terra firme desta vila de mogador junto com o mar um castelo que se chama Castelo Real do qual foi capitão e por vós mandado edificador Diogo de Azambuja cavaleiro de vossa casa e Comendador da ordem de São Bento da Comenda de Alter Pedroso; o qual houve tanta contradição e perseguição da multidão dos bárbaros e alarves que se ajuntaram a pelejar com os que este edifício foram fazer, quanto sua possança abrangeu e em fim este castelo se fez a seu pesar e a glória do vencimento na mão de vossa Sacra Majestade ficou.” (PEREIRA, [15–] 1892, Primeiro Livro, p. 32)

Detalhe da representação do Castelo Real na planta PLAN DE LA GRANDE ISLE DE MOGODOR Et de ses Environs, Remply des Ecueils, de la Rade, du chateau et de la nouvelle ville Suera en Barbarie, a trente Lieues du Maroc : Dedié a Monseigneur, le duc de Choiseul, Ministre de la guerre, Et Secretaire d’Etat, pour donner a son Exellence, une connaissance parfeite de cette place, Et de l’humeur de ses barbares / Par le Sieur Theodore Cournut, ancien dessinateur de fortifications des places du Roussillon. Fait à cette le 25 octobre 1767. [signé :] Cornut 1767, Bibliothèque Nationale de France

Detalhe da representação do Castelo Real na planta PLAN DU MOUILLAGE DE L’ISLE MOGADOR Levé le 21 Aout 1736 par le Capitaine Martin Lambrechtse, Bibliothèque Nationale de France

O Castelo Real foi sistematicamente abastecido do exterior, como refere Abdelkader Mana no seu texto Castello Real:

“Uma quitação datada de Santarém, 24 de Outubro de 1507, refere as compras de trigo feitas em 1506, por ordem do rei, para o Castelo Real na Barbária, por Pero da Costa, capitão do navio São Simão (…) A 3 de Setembro de 1507, Diogo de Azambuja escreve de Safim ao almoxarife da Madeira, pedindo-lhe de enviar a João do Rego, portador da missiva, um certo número de bens para o abastecimento do Castelo Real, em particular cevada para os cavalos que estão no castelo. O abastecimento deveria ser previsto para vinte cavalos durante oito meses (…) Em 14 de Outubro de 1507, João do Rego dá baixa de tudo o que recebeu, a saber: onze pipas de vinho, duas de vinagre, uma de azeite, 15 moios de trigo em lugar da cevada pedida para os cavalos, que não fora possível encontrar, 20 outros moios em lugar de biscoito que não houvera tempo de fazer, mais um barco novo com quatro remos e 3.000 reis em prata para o soldo da guarnição”. (MANA, 2012, página electrónica citada)

Diogo de Azambuja foi governador do Castelo Real em 1506 e 1507, seguindo-lhe Francisco de Miranda de 1507 a 1509, D. Pedro de Azevedo e finalmente Nicolau Sousa.

Em 1510 D. Manuel nomeia Nicolau de Souza capitão e governador do Castelo Real, dando-lhe dois terços dos tributos que alcançasse com a eventual submissão das tribos num raio de três léguas. As tribos nunca seriam submetidas e o castelo seria “evacuado no dia 4 de Dezembro de 1510, segundo uma carta de Nuno Gato Cantador escrita em Safim, o único texto que existe sobre esse assunto”. (MANA, 2012, página electrónica citada)

Assim, em 1510 os Beni Regraga apoderam-se do Castelo Real, que ficou abandonado após a conquista, sendo progressivamente desmantelado. As circunstâncias em que o Castelo Real foi tomado não são claras, como refere Dias Farinha: “Os portugueses abandonaram Mogador em 1510, em circunstâncias mal conhecidas.” (FARINHA, 1999, p. 25)

Apesar de ter sofrido bastantes danos após o seu abandono, o Castelo Real manteve-se no local até à construção da Casbah de Essaouira no século XVIII.

“Sabemos, com efeito, que ele não foi inteiramente destruído depois do seu abandono por Portugal porque, em 1577, as suas ruínas foram visitadas pelo almirante inglês Francis Drake ou, pelo menos, por alguns dos seus companheiros de viagem: ‘tendo feito aprovisionamento de madeira e visitado um velho forte construído outrora pelo rei de Portugal, mas actualmente arruinado pelo rei de Fez, nós partimos’, atesta um relatório anónimo de viagem.” (LOBO, 2012, página electrónica citada)

O Castelo Real de Mogador desenhado por Adriaen Matham em 1641, Die marokkanische Küste mit der Magador-Festung, ref. 00488892, Österreichischen Nationalbibliothek _ Bildarchiv Austria

Na gravura de 1641 de Adriaen Matham, o Castelo Real é representado com características já muito adulteradas, fruto das destruições e reconstruções que sofreu, não tendo já nada de semelhante áquilo que o traço Português determinava. Matham descreve o castelo e refere que no local existia uma casbah habitada na época pelos corsários Beni Antar. Escreveu Matham, aqui transcrito do texto de Mana:

“No dia 8 de Janeiro, de manhã, avistámos a Ilha de Mogador, e lançámos a nossa chalupa ao mar para ver se a costa era boa para nós (…) Durante a tarde fundeámos e lançámos uma salva de três tiros de canhão, á qual a gente da casbah respondeu com um tiro (…) No dia 9 de manhã, a nossa chalupa foi a terra, por um vento nordeste, para ver se havia maneira de conseguir água fresca, e também para ver se podíamos traficar com os Mouros da Casbah. Receberam amigavelmente a nossa gente e mandaram a bordo o seu intérprete, um judeu, em troca do qual, seguindo o seu costume, um dos nossos devia ficar em terra, como refém, enquanto durassem, dos dois lados, as visitas dos seus a bordo e dos nossos a terra”. (MANA, 2012, página electrónica citada)

Os Mouros não só forneceram água, como amêndoas, uvas, bolos de azeitona e pão, tudo em troca de moeda Holandesa.

Em medos do século XVIII Mogador é totalmente reconstruída, passando a chamar-se Essaouira, a bem desenhada. A intervenção é promovida pelo sultão Sidi Mohamed Ben Abdellah, responsável por importantes obras em todo o reino, sobretudo nas cidades costeiras afectadas pelo terramoto e tsunami de 1755, e correspondendo a uma política de abertura ao exterior iniciada por Marrocos, que concentra em Essaouira, porto da sua capital Marraquexe, os Consulados dos países com os quais mantém relações diplomáticas.

A construção da Casbah e Muralha da Cidade é entregue ao arquitecto militar francês Théodore Cornut, um cativo convertido ao Islão, que utiliza na obra centenas de prisioneiros franceses da tentativa falhada de conquista de Larache de 1765. Na planta de Cornut o Castelo Real é representado e implantado no seu local. “No desenho do castelo está indicada a porta e o pátio. Tem uma legenda que refere ‘o antigo castelo construído pelos portugueses, de que pouco resta e que foi abandonado há quatrocentos anos”. (LOBO, 2012, página electrónica citada)

Apesar de frequentemente e erradamente se associarem as fortificações existentes em Essaouira aos Portugueses, não restam hoje quaisquer vestígios do Castelo Real de Mogador, a não ser algumas pedras integradas nas fortificações Marroquinas do século XVIII.

Castelo Real de São Jorge de Mazagão

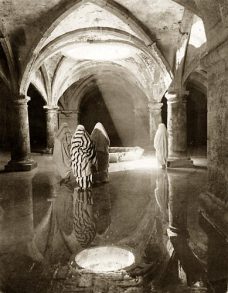

A El-Brija ou Torre Boreja

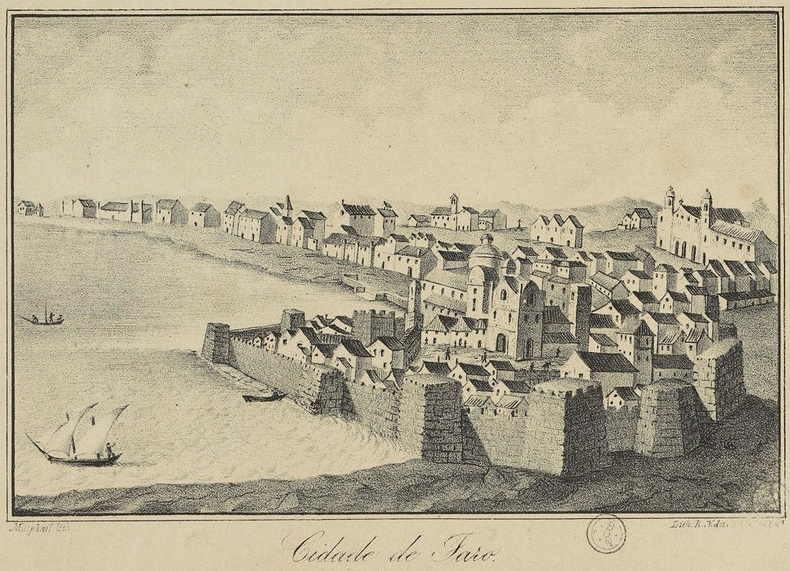

Mazagão foi a quarta fortaleza a ser construída em Marrocos, no local onde, no ano de 1513, D. Jaime Duque de Bragança, aquando do seu desembarque para conquistar Azamor, informava o Rei D. Manuel que o sítio era o “melhor porto de mundo”. (CÉNIVAL, 1934, Tomo I, p. 442, Carta do Duque de Bragança a D. Manuel I de 30 de Setembro de 1513)

Nesse lugar, um afloramento rochoso situado a poente de um extenso areal, hoje frente ribeirinha da cidade de El Jadida, existia um povoado piscatório berbere denominado Mazghan. O topónimo já é citado pelo geógrafo Al-Idrisi no século XI e, segundo alguns autores, significa pedras de mós na língua Tamazight. Para outros autores o termo poderá ter origem na expressão maa skhoun, água quente, ou poderá significar água do céu, referência às cisternas que aí existiam para captar a água da chuva.

Desde 1486 que é conhecida a presença portuguesa no local onde hoje se implanta a Cidadela de Mazagão, havendo referências a importações de trigo daí para a metrópole. “Numa carta de quitação para Pedro Brandão, receptor dos moinhos de Vale de Zebro (Santarém, 17 de Fevereiro de 1500), são mencionados 695 moios, 45 alqueires, 2 maquias de trigo provenientes da Casa do Cavaleiro e de Mazagão”. (CÉNIVAL, 1934, Tomo I, p. 104)

Duarte Pacheco Pereira confirma essas relações comerciais com Mazagão no Esmeraldo de Situ Orbis, ao escrever que “aqui foi antiguamente a Cidade de Mazagão que agora está de todo destruída (…) nesta baía de Mazagão carregam muitas naus destes Reinos, e assim de Castela, de trigo quando cá por nossos pecados Deus não dá”. (PEREIRA, [15–] 1892, Primeiro Livro, p. 29)

Desde 1502 que os Portugueses ocupavam no local uma torre de vigia chamada El Brija, diminutivo de Borj ou Torre. No ano de 1502 já existiriam inclusivamente alguns edifícios de campanha em redor da dita torrinha. Pierre de Cénival refere que o Português Jorge de Melo, ao ser incumbido por D. Manuel de atacar Targa, foi apanhado por uma tempestade no Estreito de Gibraltar, que o fez acostar a Mazagão. “Os Portugueses, receando um ataque dos indígenas, abrigaram-se num fortim em ruínas e desabitado (Alboreja, El-Bridja, o pequeno forte) que aí se encontrava. Ao fim de algum tempo, Jorge de Melo regressou a Lisboa com a esquadra, prometendo voltar e deixando na torre El-Bridja uma pequena guarnição”. (CÉNIVAL, 1934, Tomo I, p. 104)

Os laredos da Praia de Haouzia, no local do Castelo de Mazagão

Numa carta datada de 21 de 1505, D. Manuel autoriza Jorge de Melo, capitão dos arcabuzeiros a cavalo, filho do Alcaide de Castelo de Vide e Évora, Vasco Martins de Melo, de construir uma fortaleza em Mazagão “a sua própria custa e despesa, com algumas ajudas que, para isso lhe faremos mais mercê, nos prove de lhe dar”. A utilização da fortaleza teria um carácter hereditário, e seriam sempre salvaguardados os interesses da Coroa no que respeita à sua função de defesa das operações de importação de trigo. (CÉNIVAL, 1934, Tomo I, p. 108-113)

Jorge de Melo nunca terá construído a sua fortaleza e a fortificação que Damião de Góis referencia em 1513, ao escrever, quando as tropas de D. Jaime permaneceram em Mazagão três dias após o desembarque para conquistar em Azamor em 1513, que “vinham mouros aventureiros dos que estavam em Azamor, de noite dar nas fraldas do nosso campo, de que levavam cavalos, e feriram, e mataram alguns Cristãos que acharam desarmados, sem nunca ousarem de chegar ao forte”, seria certamente a Torre Boreja. (GÓIS, 1566-1567, III Parte, Cap. XLVI, fl. 88)

Menos de um mês após a visita do Duque, “D. Manuel já enviava um superintendente com materiais para as obras – 40 vigas, 440 tábuas e 17 mil pregos – o que sugere uma primeira veloz construção de madeira efémera”. (MOREIRA, 2001, p. 32)

Assim, só em 1513, no seguimento de desembarque no local das tropas comandadas por D. Jaime, foi tomada a decisão de se construir aí um castelo. Nesse mesmo ano era montado um castelo de pau, ao redor do qual foi construído um outro de pedra e cal com projecto dos irmãos Diogo e Francisco de Arruda. O castelo, denominado Castelo Real de S. Jorge de Mazagão, dispunha de um fosso com ponte levadiça e era de forma quadrada 30 varas de lado (33 metros), com quatro torres cilíndricas nos cantos, denominadas Cadeia, Rebate, hoje minarete da mesquita, Cegonha, posteriormente casa do governador, e Boreja, esta última coincidente com a antiga El Brija e actualmente ocupada pelo posto da polícia da Cidadela de Mazagão.

O Castelo Real de S. Jorge de Mazagão na sua estrutura original e após a construção da Cidadela

Francisco Danzilho, arquitecto militar biscainho que desde 1511 trabalhava nas fortificações de Alcácer-Ceguer e Arzila, acompanhava o Duque na expedição e fez os primeiros levantamentos e esboços para a construção da dita fortaleza. A construção do Castelo processou-se com apoio logístico de Azamor e decorreu num período extremamente rápido, já que em Agosto de 1514 estava em funcionamento, apesar de o fosso que o rodeava ter demorado mais quatro anos a concretizar. Nos anos seguintes são implantadas várias edificações de madeira de apoio à guarnição militar no pátio central e construídos vários edifícios adoçados aos seus muros, no exterior.

A fixação dos Portugueses em Mazagão resulta sobretudo do facto de a região da Duquela ser extremamente rica em trigo, do qual Portugal era deficitário, tendo como principal centro de comércio a cidade de Azamor, com a qual haviam já laços comerciais importantes, inclusivamente assumindo forma de vassalagem. Mas Azamor era de má barra, ou seja, não dispunha de um porto em condições para acolher os navios Portugueses e Mazagão surge assim inicialmente como o porto de Azamor e Praça na sua dependência.

Ao longo dos anos vai-se formando um pequeno arrabalde do lado Noroeste, de caracter espontâneo, que se relaciona com o castelo dando-lhe algum apoio logístico em troca de protecção. Os ataques quase diários a que esse povoado é sujeito obrigam à construção de uma barbacã e fosso para a sua protecção e à constituição de uma força de batedores comandados por um adaíl, que fazia incursões ou surtidas-relâmpago preventivas nas aldeias vizinhas. Apesar de constituir um aglomerado satélite de Azamor, Mazagão depressa se transforma numa autêntica Vila, com cercas para gado e hortas, e dispondo de instalações portuárias que colmatavam as deficiências que a má barra de Azamor comportavam.

Cidadela de Mazagão

Mazagão, de Castelo a Cidadela

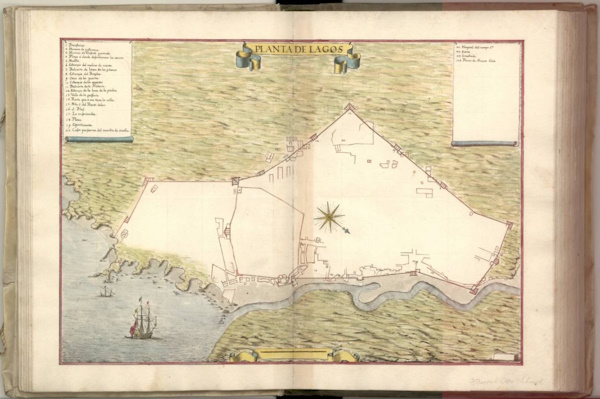

Chegado o ano de 1541 com a queda de Santa Cruz do Cabo Guer e a consequente reformulação das características de ocupação do Sul de Marrocos, D. João III decide-se por evacuar as duas Praça-Fortes de Safim e Azamor e construir uma superfortaleza, segundo os modernos princípios da arquitectura militar do Renascimento, que concentrasse as defesas Portuguesas na região.

Para tal convoca os técnicos mais prestigiados da época, formando uma equipa liderada por Miguel de Arruda, e tendo como projectista principal Benedetto da Ravenna, com quem colaboraram Francisco de Holanda e Diogo de Torralva, ao nível dos estudos, e João de Castilho e João Ribeiro, como executantes da obra. Nasce então a Cidadela de Mazagão.

A Cidadela de Mazagão não é uma evolução do Castelo Real de S. Jorge, mas uma estrutura construída de raíz, que integra o Castelo Real como seu edifício central.

Numa carta de D. João III a Miguel de Arruda datada de Abril de 1541, o Rei dá indicações ao coordenador do projecto, lembrando-lhe que “quanto esta força mais metida na água fosse tanto mais forte e defensável será”. (MOREIRA, 2001, p. 99)

A Cidadela, que seria a primeira cidade construída de raiz por europeus fora da Europa, é pensada para ser inexpugnável e autossuficiente. Combina os mais avançados princípios da arquitectura militar do Renascimento, admiravelmente postos em prática para garantir a segurança dos seus habitantes, com uma estrutura urbana racional, dispondo dos necessários equipamentos e infraestruturas para viver isolada num meio hostil.

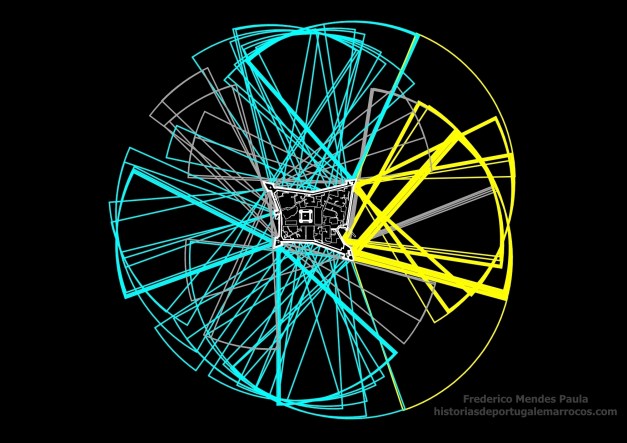

Esquema de tiro das canhoneiras de Mazagão (tiro frontal para terra, tiro frontal para o mar e tiro rasante) com um alcance médio de 600 metros

Benedetto da Ravenna estabelece as linhas-mestras a que deveria obedecer a nova fortificação, com base numa planta quadrangular com cerca de seis hectares de área, com os lados quebrados em estrela de quatro pontas para aumentar o ângulo de tiro, quatro baluartes nos cantos, encimados por casamatas, paredes com doze metros de espessura, sobre as quais se implanta o caminho de ronda, e fosso dos lados Sul, Poente e Norte. Do lado Nascente, na frente de mar, a muralha sofre uma descontinuidade para formar um pequeno porto de abrigo. Uma porta principal no centro do pano Poente, duas pequenas portas secundárias e mais outras duas pequenas portas de apoio á construção.

Mazagão assume-se como uma fortificação perfeitamente adaptada aos novos conceitos da arquitectura militar da pirobalística, resolvendo os problemas do tiro de proximidade e dos ângulos mortos através do tiro rasante disparado nas canhoneiras situadas nas faces laterais dos baluartes.

“O modelo repousava sobre o princípio fundamental da eliminação dos ângulos mortos ou cegos através do cruzamento de linhas de fogo rasantes e paralelas aos planos horizontal da água do fosso e vertical da muralha, disparadas a partir de dois níveis de canhoneiras colocadas nos orelhões dos baluartes. O sistema assumia-se como um autêntico organismo bélico através da desmultiplicação das direcções de tiro desde as plataformas superiores dos baluartes, coroados com seus cavaleiros, e ao longo dos caminhos de ronda das instâncias intermédias dos muros, como provam as diferentes orientações das canhoneiras mazaganenses.” (CORREIA, 2008, p. 402)

A Cidadela de Mazagão

A Cidadela constituía assim um modelo de estrutura urbana, compatibilizando um urbanismo doméstico com um urbanismo colonial. Era uma estrutura baseada na disciplina, na ordem e na racionalidade, com fortes ligações a um esquema de base militar, mas com os necessários equipamentos para garantir a vida de uma população civil. Estruturava-se com base em dois eixos principais, a Rua da Carreira, ligando a Porta da Vila à Porta da Ribeira, espinha dorsal da Cidadela, e a Rua Direita, que lhe era perpendicular. O Terreiro situava-se junto à entrada e nele implantavam-se o Palácio dos Governadores e a Igreja Matriz de N. Sra. da Assunção. O antigo Castelo Real de S. Jorge de Mazagão era o seu centro urbano, ao redor do qual se localizavam os principais edifícios da administração e no seu interior implantava-se a Cisterna Manuelina, inicialmente abastecida através de um cano vindo de uma picota situada no campo exterior. Mazagão tinha mais de 500 habitações, 10 igrejas e ermidas, Hospital da Misericórdia, Cadeia e Vedoria, para além dos necessários equipamentos de logística militar e de bens de consumo. Os edifícios não se podiam elevar acima da altura da muralha, garantindo que do caminho de ronda houvesse sempre uma visão global da muralha, e evitando que do exterior se pudesse perceber a estrutura da Cidadela e localização dos principais equipamentos.

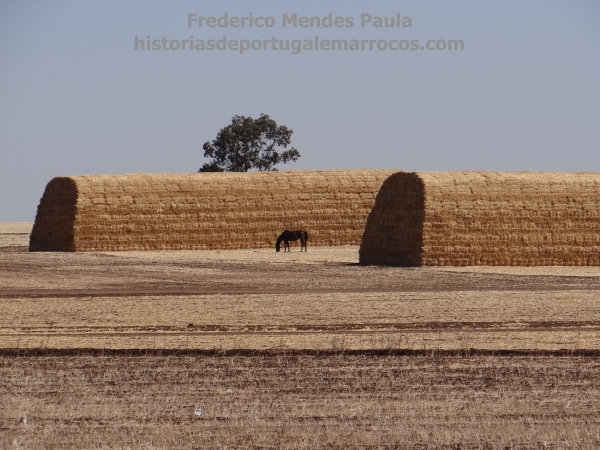

À semelhança das restantes Praças-Fortes, Mazagão dispunha de um campo exterior estruturado e organizado com defesas de caracter precário, as atalaias, os valos e as tranqueiras, combinadas com procedimentos rotineiros rígidos e um sistema ofensivo, preventivo de ataques vindos do exterior, baseado na acção dos almogávares, força de cavalaria de elite, que não só protegiam a área envolvente à praça, como faziam ataques surpresa contra as aldeias vizinhas, procurando afastar os seus habitantes e pilhar os seus bens. O Campo Exterior, era uma área extramuros de utilização diurna, onde se recolhia lenha, se desenvolvia uma agricultura de subsistência e onde o pouco gado podia pastar. Mas o campo exterior não era apenas isso, já que cumpria um papel muito importante enquanto escape à sensação de aprisionamento em que a população de encontrava, permitindo saídas fora de portas, especialmente necessárias para o equilíbrio psicológico dos habitantes.

Os antigos Celeiros do Castelo de Mazagão

O ano de 1768 chegou e com ele uma situação explosiva na Praça de Mazagão, com pilhagens no Armazém Real e no Celeiro. O Governador proíbe todas as saídas fora de portas e pairam rumores de um novo cerco. De Lisboa chegam canhões, pólvora e trigo.

No dia 4 de Dezembro, 75.000 soldados e 44.000 sapadores do exército do Sultão Sidi Mohamed Ben Abdellah iniciam um cerco, cavando trincheiras ao redor da Cidadela.

“Durante várias semanas, os sapadores cavam trincheiras durante o dia, e os soldados acendem à noite imensas fogueiras, cuja intensidade luminosa rompe a tranquila quietude nocturna da planície dos Doukkalas. Uma nova guerra de nervos instala-se: as tropas mouras querem acima de tudo impressionar os Mazaganistas, suscitar a inquietude, a angústia, o próprio medo.” (VIDAL, [2005] 2008, p. 43)

A intensidade dos bombardeamentos é tal que o Governador dá ordem de retirar os pavimentos das ruas para evitar os ressaltos dos projécteis. Para além de trincheiras rodeando a Praça, são instalados vários redutos para morteiros, dos lados Norte e Sul, concentrando-se a infantaria e a cavalaria do lado Poente, nos limites dos valos do Campo Exterior.

O cerco de Sidi Mohamed é uma acção irreversível, no sentido de constituir uma decisão definitiva em relação à expulsão dos portugueses de Mazagão. Para Portugal, a questão e Mazagão era há muito um fardo sem solução, que consumia verbas importantes, que não trazia benefícios evidentes para o país e que inviabilizava um acordo de paz com Marrocos. A decisão de abandono de Mazagão já estava tomada havia algum tempo. A família do Governador e muita fidalguia já tinha partido para Lisboa, mas era necessário manter o segredo para evitar mais problemas com a população. Num documento redigido após a evacuação, a Coroa Portuguesa considerava o presídio não só “muito inútil para a religião, para o comércio e para a navegação, como custava a Portugal uma despesa extraordinária e incrível”. (VIDAL, [2005] 2008, p. 45)

A Porta da Ribeira, por onde saíram, um a um, os Mazaganistas

Em Fevereiro de 1769 é comunicada a decisão de abandono da Praça. Os Mazaganistas revoltam-se, recusando-se a aceitar a ordem de evacuação. Os tumultos duram várias horas, mas no final a população resigna-se. É então organizado um plano de evacuação. Primeiro saem mulheres e crianças, depois os homens mais jovens e por fim os inválidos. Dos bens a transportar constam as imagens sagradas, as pratas e ornamentos das igrejas, as roupas e as peças de artilharia de bronze. Tudo o resto devia ser destruído. Após negociações com Sidi Mohamed, é estabelecida uma trégua de três dias para permitir a saída dos habitantes pela Porta da Ribeira, um a um, devido à sua estreiteza. Antes de abandonar a cidade, os Mazaganistas destroem tudo o que podem.

“Possuídos por uma raiva destrutiva, os homens esvaziam as suas casas, partem as portas, danificam as fachadas, empilham os móveis na rua e pegam-lhes fogo. De seguida precipitam-se para a igreja, destroem a cruz, desmontam o altar e atiram as pedras por cima das muralhas. Seguem-se as armas: espingardas e canhões em ferro tombam também para dentro de água. Os sinos são também atirados abaixo das torres e campanários. E para não deixar nada vivo, as patas dos cavalos são partidas ou cortadas.” (VIDAL, [2005] 2008, p. 49)

Na sua saída no dia 11 de Março os portugueses não respeitaram os termos do acordo, minando os baluartes do lado de terra, que explodiram à passagem das tropas marroquinas provocando, segundo alguns autores, mais de 8.000 mortos. As destruições são tais, que a vila toma o nome de Al-Mahdouma ou a arruinada, e fica encerrada e abandonada durante quase 50 anos.

Os dois mil habitantes embarcam em 14 navios e permanecem em trânsito em Portugal até 15 de Setembro, data em que partem para o Brasil, onde viriam a fundar Vila Nova de Mazagão, na Amazónia. Com o abandono de Mazagão, Portugal retira-se da última Praça-Forte que ainda possuía na costa de Marrocos.

Fortaleza de São João da Mamora

Localização da Fortaleza de S. João da Mamora

A tentativa de construção de uma fortaleza no lugar da Mamora, na barra do Rio Cebú ou Oued Sebou, constituiu o maior desastre militar português em Marrocos, exceptuando a Batalha de Alcácer-Quibir.

A Mamora era um local de grande relevância estratégica. Situada na foz do mais caudaloso rio de Marrocos, constituía um ancoradouro natural abrigado. D. Manuel pretendia fazer vergar o Reino de Fez através da colocação de várias fortalezas na costa de Marrocos, conseguindo o apoio do Papa para o financiamento de uma cruzada que seria iniciada com a construção de um forte no Rio Cebú, após o que seria construído outro em Anafé. Para além disso, o projecto de construção de fortalezas na Mamora e Anafé tinham como objectivo o preenchimento do hiato costeiro, ligando as praças do chamado Marrocos Verde às do Marrocos Amarelo.

Leão O Africano descreve o local como pouco povoado na época da incursão Portuguesa, referindo que é rodeado de florestas habitadas por grandes leões dos mais cruéis de toda a África. Foi antigamente um lugar muito povoado, daí o seu nome Mamora, a Cheia no sentido de Povoada. Leão também referencia o local como ocupado por corsários de Salé.(LÉON L’AFRICAIN, [1530] 1897, Vol. II, p. 42)

David Lopes refere que “em 1507, mandara-se sondar o rio, como outros da mesma costa, e, em 1514, foram lá informadores para inquirir das possibilidades da fundação que se pretendia fazer” (LOPES, [1937] 1989, p. 39). Pierre de Cénival refere duas expedições de sondagem do local. Uma em 1507 realizada por D. João de Meneses que terá logo dado indicações sobre uma possível implantação da fortaleza. A segunda, em 1514, a cargo de Estêvão Rodrigues Bérrio e João Rodrigues, realizou um levantamento do estuário do Cebú e estudou com maior precisão a localização da futura fortaleza. (CÉNIVAL, 1934, Tomo I, p. 696)

Foi organizada uma armada que Damião de Góis descreve assim:

“Era capitão general D. António de Noronha, iam nela mais de oito mil soldados fora oficiais que haviam de fazer a fortaleza, marinheiros, e moradores para lá ficarem com suas mulheres e filhos: na frota haveria duzentas velas entre naus, navios, galés, e fustas.” (GÓIS, 1566-1567, III Parte, Cap. LXXVI, fl. 131)

Na armada iam também D. Álvaro de Noronha, capitão da futura fortaleza, e Diogo Boytac, responsável pela sua construção. A armada chegou à Mamora no dia 23 e no dia seguinte começaram os preparativos para a construção da fortaleza:

“No dia seguinte, foi desembarcada, no local escolhido para a fortaleza, uma vila de madeira, com baluartes e torres, que ia na armada, para dentro dela, sem perigo, se fazer uma de pedra e cal – e, por isso se ter feito no dia de S. João, foi essa fortaleza assim chamada, isto é, de S. João da Mamora”. (LOPES, [1937] 1989, p. 39)

Fortificação existente no local da Fortaleza da Mamora

As obras começaram a bom ritmo, mas o local foi mal escolhido, já que se situava junto a um monte, que lhe seria fatal. Aliás, segundo Damião de Góis, não foi respeitado o local definido para a implantação do forte, o que explica que o estudo realizado de nada serviu, tendo sido escolhido um outro local segundo opiniões do momento:

“Depois da frota ser dentro, Diogo Bérrio foi mostrar a D. António o lugar em que se havia de fazer a fortaleza, o qual a juízo de todos pareceu pouco conveniente para isso, pelo que assentaram que se fizesse noutro mais perto da foz em que havia fontes de água, e melhor posto para desembarcarem, no qual mandou lançar em terra dois esquadrões de gente de ordenança, e uma vila de madeira que levava, e outros apetrechos necessários, o que se tudo fez na mesma noite que entraram, e logo no dia seguinte depois de ter armado a vila de madeira se começou no entender do fazer da fortaleza, no que todos ajudavam, assim capitães, como toda a outra gente, com tanta diligência, que em poucos dias fizeram a cava de catorze palmos de altura, e vinte de boca, em que tomavam a água da maré, e soltavam quando queriam.” (GÓIS, 1566-1567, III Parte, Cap. LXXVI, fl. 131)

No dia 19 de Julho, Mulai Nasser, vice-rei de Meknés atacou as forças portuguesas com um grande exército, composto por 3.000 cavaleiros e 30.000 peões, colocando as suas forças numa posição vantajosa, precisamente no outeiro que lhe era sobranceiro, onde posicionou várias peças de artilharia. Para além disso colocou mais canhões na entrada da barra para cortar a ligação entre as forças navais e terrestres portuguesas. Os portugueses tentaram reagir, fazendo no dia 22 um ataque encosta acima, durante o qual morreram 1.200 militares. Colocaram também uma nau na barra, fazendo fogo sobre as baterias inimigas, mas a nau acabou por ser afundada.

Góis descreve as forças atacantes referindo que “Moleinaçer Rei de Mequinez, que é duas jornadas de onde se esta fortaleza fazia acudiu com três mil de cavalo e trinta mil de pé, e o mesmo fez Molei Mahamed Rei de Fez, com muito maior companhia, de maneira que era tamanho o exército que trazia que cobria a terra duas léguas ao redor”. (GÓIS, 1566-1567, III Parte, Cap. LXXVI, fl. 131)

O clima de desacordo reinava nas hostes Portuguesas, acusando-se mutuamente os comandantes da armada e da fortaleza pelos erros da localização do Forte. No dia 4 de Agosto, D. António de Noronha propunha ao Rei que a armada fosse enviada para Sul, para atacar Anafé, enquanto D. Álvaro ficaria no Forte, então em fase de conclusão, com uma guarnição de 800 homens. No dia seguinte D. Álvaro também escreve ao rei, propondo que a Mamora fosse evacuada, recusando-se a ficar no seu comando.

Planta de La Mamora em 1621. Desenho anónimo Espanhol

A 10 de Agosto é dada ordem de retirada, em grande desordem. Muitos Portugueses são mortos em terra, nas operações de embarque. Os navios ancorados no rio não puderam manobrar em condições, pelo facto de a maré estar baixa, e muitos encalharam ou foram afundados. O resultado foi desastroso, tendo morrido 4.000 Portugueses e perdidos 100 navios. Damião de Góis escreveu que “esta foi a maior perda de gente, e munições de guerra que el-rei D. Manuel teve em todo o tempo do seu reinado”. (GÓIS, 1566-1567, III Parte, Cap. LXXVI, fl. 132)

Leão O Africano comenta assim a mortandade que ocorreu neste evento:

“Os navios foram queimados, e a artilharia foi ao fundo, com uma tão grande carnificina de cristãos, que o mar se tingiu de vermelho pelo espaço de três dias”. Acrescenta que após a retiradas dos Portugueses, os Marroquinos resgataram do rio quatrocentos canhões. (LÉON L’AFRICAIN, [1530] 1897, Vol. II, p. 45)

As consequências do desastre da Mamora nas aspirações de Portugal em Marrocos foram consideráveis. Não só pôs um travão na política de construção de fortalezas na costa marroquina, como teve um grande efeito nos mouros. Desde logo no Reino de Fez e nos alcaides do País Jebala, que ganharam outro alento, tendo utilizado a artilharia capturada para logo no ano seguinte cercar a Praça de Arzila. Mas esse efeito fez-se sentir sobretudo nos Mouros de Pazes, que começaram a por em causa os seus acordos com Portugal. A este propósito refere David Lopes:

“Foi isso, pois, uma séria preocupação para os capitães de Azamor e Safim; e Nuno de Ataíde escrevia, por esse tempo, ao soberano que se mantivesse a todo o custo a fortaleza da Mamora, porque com a sua perda muito teria a sofrer o bom nome português e a segurança daquelas praças e da zona tributária.” (LOPES, [1937] 1989, p. 40)

Castelo de Aguz

O Castelo de Aguz em Souira Qadima

Apesar deste importante revés, Portugal ainda construiria outra forteza isolada, a quinta, no ano de 1519 na Praia de Souira Qadima, chamada Castelo de Aguz.

O Castelo de Aguz implanta-se no extremo Norte da Praia de Souira Qadima, local onde desagua o Oued Tensift, o Rio Tenerife das crónicas portuguesas. No início do século XVI o local revestia-se de importância estratégica para as aspirações de Portugal, já que permitia controlar o acesso ao mar das tribos berberes locais e da própria cidade de Marraquexe, para além de garantir uma presença militar entre Safim e Santa Cruz do Cabo Guer.

A fronteira Sul da Duquela, na transição das actuais regiões da Doukkala-Abda e do Suss, era especialmente hostil nessa época às intenções colonialistas de Portugal, já que as tribos oriundas do Jebel Hadid, ou Montanha do Ferro, nomeadamente os Beni Regraga e os Chiadma, levavam a cabo uma guerra implacável contra o invasor português.

No século XI o geógrafo Al-Bakri já referia a importância do local, a que chama Couz, assinalando-o como o porto de Aghmat, cidade que precedeu Marraquexe como capital do Sul marroquino, e como lugar onde se localizava um importante ribat “ocupado por gente devota”. (EL-BEKRI, [1068] 1859, p. 202)

Porta do Castelo de Aguz

David Lopes refere que o castelo de Aguz foi edificado em 1507 ou 1508, já que “Diogo de Azambuja em Agosto de 1508 aparece já seu capitão, ao mesmo tempo que de Safim”. (LOPES, [1937] 1989, p. 29)

Este facto é, no entanto, desmentido em duas cartas escritas ao Rei D. Manuel, que provam que, apesar de o local já se encontrar confirmado desde essa altura, através de doações sobre a propriedade, as obras apenas se iniciaram no ano de 1519.

A primeira, datada de 22 de Maio de 1519, é escrita por D. Nuno de Mascarenhas, Governador de Safim, fazendo ver ao Rei a necessidade de se iniciar a construção do Castelo de Aguz, que será a forma de garantir a vassalagem das tribos ‘Abda, que se encontram divididas entre o poder dos Portugueses e o do Xerife. O Castelo seria assim um meio para controlar o território e garantir a permanência dos vinte aduares no local como vassalos da Coroa Portuguesa. A permanência das tribos nos territórios controlados pelos Portugueses era fundamental para que se continuassem a receber tributos em cereais, vitais para a cidade de Safim. D. Nuno propõe a D. Manuel que o Rei envie o dinheiro para a construção e Safim garante as tropas para a sua defesa. (CÉNIVAL, 1939, Tomo II, p. 243-247)

A segunda carta, datada de 11 de Agosto de 1519, é escrita pelo Bispo de Safim D. João Subtil, na qual refere que o Castelo de Aguz deverá ter 130 braças de parede e ficar de dois lados cercado pelo mar. (CÉNIVAL, 1939, Tomo II, p. 250-254)

Castelo de Aguz por A. Luquet, 1941. Serviços Históricos de Marrocos

A construção é assim realizada por proposta de D. Nuno de Mascarenhas ao Rei de Portugal, com o apoio do bispo dessa Praça, D. João Subtil. Por esse motivo o Castelo também é conhecido como Castelo Mascarenhas, sendo ainda designado Castillo Pena e Casbah Lahjar ou Castelo das Pedras. Aguz seria assim uma fortaleza dependente da Praça de Safim e construída por iniciativa dos seus governantes, com o objectivo muito preciso de garantir a permanência das tribos na sua área de influência, os campos cultivados e os tributos em cereais pagos.

A autoria do projecto é atribuída aos irmãos Diogo e Francisco de Arruda. É um castelo de forma quadrangular com cerca de 35 metros de lado, com adarve e ameias, com dois baluartes circulares nos cunhais Noroeste e Sueste, e entrada por uma porta situada na fachada Nascente. Do lado do mar, a estrutura assenta num alambor que lhe serve de quebra-mar. O projecto inicial previa uma fortaleza de maiores dimensões, com cento e trinta braças de lado e não com as sessenta e cinco que apresenta.

O desenho e o método construtivo posto em prática seguem o processo habitual que os portugueses utilizavam normalmente para construir as suas fortalezas em território hostil e que tinha por objectivo fazê-lo no mais curto espaço de tempo e na máxima segurança.

A utilização deste método expedito deu origem à Lenda de Aguz, segundo a qual os portugueses, numa só noite, teriam erguido a fortaleza, com o auxílio dos anjos. David Lopes refere assim este facto:

“Mas aqui a tradição é acompanhada de maravilhoso, pois reza que as pedras foram levadas de Portugal e o castelo edificado no espaço de uma noite”. (LOPES, [1937] 1989, p. 29)

No início da década de 20 o Castelo de Aguz está pronto e tem inclusivamente uma igreja, da qual Duarte Fogaça é seu prior, conforme carta de nomeação escrita pelo Bispo de Safim em 11 de Outubro de 1520, que refere também que o local está povoado. (CÉNIVAL, 1939, Tomo II, p. 280-281)

A partir de 1524-1525 desaparecem as referências ao Castelo de Aguz nos documentos portugueses, não se sabendo se foi abandonado pela sua inutilidade, se foi conquistado pelos guerreiros Regraga.

Martil, local onde desagua o Rio de Tetuan

D. Manuel ainda iniciou o processo de sondagem do Rio de Tetuan para nele fazer uma fortaleza, como descreve Damião de Góis (GÓIS, 1566-1567, IV Parte, Cap. XLVIII, fl. 63-64). Segundo o cronista, no ano de 1520 o Rei mandou D. Pedro Mascarenhas sondar a boca do rio para aí construir uma fortaleza que inviabilizasse a actividade dos corsários de Tetuan a partir do local. D. Manuel chegou a informar D. Carlos de Espanha da sua intenção, mas o projecto foi abandonado.

Pingback: O Campo Exterior das Praças de Marrocos | Histórias de Portugal em Marrocos

Pingback: A viagem de Estêvão de Azamor | Histórias de Portugal em Marrocos

Sou estudante de arquitetura no Brasil, e estou a preparar com uma colega uma apresentação de 15 min sobre as fortalezas da ocupação portuguesa. Vosso blog é tão rico e vasto de informações e imagens, que eu simplesmente não consigo condensá-las! Percebe-se seu entusiasmo e dedicação à pesquisa sobre o tema. Se ganhares mais leitores vindos do Brasil, será porque certamente citei seu trabalho como referência! Obrigado.

Obrigado pelo comentário. Abraço

Simplesmente fantástico. No resumo, na exploração das fontes, nos mapas, em tudo. Apreciei sobretudo as fotografias actuais de alguns vestígios menos conhecidos. Parabéns.

Muito obrigado pelo seu comentário. Cumprimentos