Lagos, cidade e baía

Nos meados do século XVI, Lagos era a grande base de apoio aos Descobrimentos, o local de onde partiam as suas principais expedições e onde chegavam muitos dos produtos comercializados. Esta importância estratégica de Lagos deu origem a um considerável desenvolvimento económico, que se traduziu na fixação de muitas pessoas na cidade, originando o seu crescimento urbano.

O contínuo assédio que a cidade sofria por parte do corso Norte-Africano obrigou à construção de uma segunda cintura de muralhas, adaptada aos novos conceitos da arquitectura militar, que a generalização do uso da artilharia tinha introduzido, e que os portugueses, seguindo o modelo vanguardista italiano, vinham pondo em prática em Marrocos e na generalidade dos territórios integrados no Império, e que é considerada a primeira cintura muralhada do portuguesa do período moderno.

A tarefa foi entregue a Miguel de Arruda, na sua qualidade de Mestre das obras dos muros e das fortificações do Reino, Lugares d’Além e Índia, arquitecto militar pertencente a uma família de debuxadores de renome, que marcaram a construção de muralhas e fortalezas portuguesas neste período de transição da neurobalística para a pirobalística.

De Lacóbriga a Lagos

Localizada numa área de confluência entre várias águas, a génese de Lagos encontra-se associada a actividades económicas relacionadas com o mar e com o seu papel no contexto de importantes rotas comerciais. À semelhança de muitas outras situadas em estuários de rios, essa localização favoreceu desde tempos remotos o estabelecimento de populações que faziam desta vasta ria interior o seu modo de vida. Os terrenos em que a cidade viria a assentar são marcados por alguns elementos naturais, dos quais se destacam três colinas e duas ribeiras situadas entre elas, numa encosta suave exposta a Nascente, junto à barra da Ribeira de Bensafrim. Nesses terrenos surgem evidências da presença Fenícia, conforme provaram carotes extraídas na Rua da Barroca durante prospecções geoarqueológicas realizadas (ARTEAGA MATUTE, 2010). Supostamente, um povoado existente na chamada ria interior teria sido transferido para junto da barra no período cartaginês (LOPES, 1988 p. 225).

Inicialmente Lacóbriga, denominação da cidade no período romano, assentava numa colina denominada Monte Molião, situada na margem esquerda da Ribeira de Bensafrim, cuja ocupação de carácter indígena remonta ao século IV a.C. (ARRUDA, 2007, p. 19). No século III a.C. o Molião já estaria ocupado por exércitos e colonos romanos e integrava-se comercialmente numa rede Mediterrânica, concretamente com a Península Itálica, o Norte de Africa e a Baía de Cadiz, conforme provam os vestígios de produtos alimentares de consumo e manufacturados encontrados (ARRUDA, 2007, p. 24). Lacóbriga era uma estrutura urbana consolidada, com as suas ruas pavimentadas e protegida por muralhas.

A Muralha de Lagos

Durante o século I a.C. a ria interior começa a ser fortemente povoada por villas romanas e inicia-se a ocupação dos terrenos da actual cidade de Lagos (ARRUDA, 2007, p. 25), com indústrias ligadas à transformação do pescado. A partir do século II observa-se alguma decadência urbana do Molião, com a transferência de funções para Lagos. O crescente assoreamento da ria e a necessidade de aproximar o porto do mar poderão estar na sua origem. Entre os séculos III e IV a indústria de preparados de peixe floresceu em Lagos (ARRUDA, 2007, p. 40). A ocupação romana de Lagos, de carácter industrial, assentava na faixa ribeirinha situada entre as duas ribeiras.

Não existem evidências em relação a uma eventual ocupação do Núcleo Primitivo de Lagos neste período, nem de uma muito provável fortificação para defesa da barra da Ribeira de Bensafrim, nem tão pouco encontramos referências escritas ao tempo que medeia a ocupação dos ditos terrenos da faixa ribeirinha e a conquista Árabe da região em 712, durante a campanha de Abdel Aziz Ben Mussa. Não se encontra assim provada, nem descartada, a possibilidade de ter existido um povoado fortificado junto à barra da Ribeira de Bensafrim, como defende Rui Mendes Paula:

“Núcleo delimitado pelo perímetro da primitiva Cerca e implantado na encosta nascente de uma das mais elevadas colinas da zona. Encontra-se bem definido – características e unidade próprias – onde vestígios de épocas passadas (romana e árabe) estão fortemente marcadas nas relações dos edifícios com os espaços, privados e públicos, bem como no traçado das suas vias…” (PAULA, 1992, p. 150)

A Ribeira de Bensafrim junto ao Baluarte da Porta de Portugal

Coincidindo metricamente com a localização de Lagos, Al-Idrisi referencia Halq Az-Zauia como “porto e aldeia” e Garcia Domingues refere, com base nessa afirmação, que “mais à frente de Alvor tínhamos a alcaria de Az-Zawia (ou Azóia), na região de Lacóbriga dos romanos, zona da actual Lagos” (DOMINGUES, 1997, p. 97). E acrescenta que, “na opinião do Cruzado Anónimo, Silves abrangia Caphanabal, Lagus, Alvur, Porcimunt, Munchite, Caboiere, Mussiene, e Paderne”. (DOMINGUES, 2010, p. 51)

Escreveu também Garcia Domingues que “Edrici e outros afirmaram que a família de Ibn Házme tinha casa solarenga em Zawia (Lagos), entre Silves e Sagres, no distrito de Ossónoba”. (DOMINGUES, 2010, p. 125)

Mas é Raul Proença que defende de forma clara que a Lagos Árabe era um núcleo fortificado, ao afirmar que “Abderraman, califa de Córdova, reedificou as muralhas de Lagos, dotando-a com duas ordens de grossos muros e torres”. (PROENÇA, 1927, p. 300)

A Ermida de S. João Baptista

Apesar de não existirem evidências construídas relativas ao período Árabe em Lagos, excepto a da datação da Capela-mor octogonal da Ermida de S. João Baptista como morabito Islâmico, construído em 1174 (LOPES, 1988, p. 232), existem inúmeros sinais que podemos tomar em consideração. Em primeiro lugar refira-se que não seria muito provável o abandono de um local anteriormente tão povoado e tão rico, situação que não se verificou por exemplo com Ossónoba, apesar de ser cidade costeira, independentemente do facto de o interior ganhar evidente supremacia sobre o litoral durante o período Árabe. Outros factos são a inegável localização em termos métricos do tal porto e aldeia que refere Al-Idrisi, coincidente com a localização de Lagos. Por outro, a ligação entre o topónimo Halq e baía aproxima o tal porto da baía de Lagos (PAULA, 1997, p. 22). Por outro lado ainda, o facto de a Porta da cidade de Silves que dá acesso a Lagos se chamar Bab Az-Zauia é mais um facto que contribui para esta hipótese.

Refira-se também que, em escavações arqueológicas realizadas no Núcleo Primitivo da cidade em 2007 foram encontrados vários artefactos do período Árabe (RAMOS e SERRA, 2012).

A Cerca Medieval de Lagos

A construção da cerca medieval, ou sua reedificação, segundo alguns autores, terá sido iniciada no reinado de D. Dinis, e “existe uma carta do Snr. D. Afonso IV, escripta ao senado de Lagos para continuar a obra da muralha da villa a dentro, que lhe faltavam 500 varas” (ROCHA, 1991, p. 90). As tais 500 varas que faltavam referiam-se aos panos Poente e Sul, referenciados no reinado de D. Manuel como o “muro novo” (PEREIRA, 2017, p. 28-29).

A regularidade do traçado da muralha, quadrangular, e a ortogonalidade do traçado urbano, resulta certamente do carácter planeado do assentamento e da própria regularidade do terreno, uma suave encosta com declive regular para Nascente, morrendo na Ribeira de Bensafrim.

Encerrava uma área de cerca de 4,5 hectares (47.000 m2) e tinha um perímetro de 850 metros, com 4 portas principais no ponto médio de cada um dos panos, mais uma porta de comunicação com a Ribeira dos Touros. Ao longo dos panos Norte e Sul existiam duas alcárcovas para drenagem das águas pluviais, sendo a situada a Norte chamada alcárcova do Touril (PEREIRA, 2017, p. 42-43).

Hoje apenas restam desta cerca o pano Nascente e um pequeno troço do pano Sul, mas nada têm de original, nem em termos construtivos, nem em termos formais.

A Porta de S. Gonçalo com as suas torres albarrãs

Os seus vestígios são maioritariamente constituídos por alvenaria de pedra de três panos, com dois metros de espessura, sendo os dois panos exteriores de pedra com assentamento escalonado, argamassada com cal e areia, e o pano interior de alvenaria pobre, constituído por uma amálgama de pedra de menores dimensões e argamassa. O pano exterior que constitui a face exterior do edifício eleva-se até ao topo da muralha para construir o parapeito com merlões, com altura média de 9.00 metros, enquanto o pano interior e o pano exterior que constitui a face interior do edifício apenas se elevam até à altura necessária para construírem o caminho de ronda ou adarve, com altura média de 7.00 metros, apresentando alguns elementos em pedra aparelhada, nomeadamente em cunhais e arcos. Do lado Sul a muralha é rebocada e o coroamento do parapeito do caminho de ronda não dispõe de merlões. Nalgumas zonas observa-se uma grande variedade de materiais, como a taipa militar rebocada ou o próprio ladrilho cerâmico cozido, denunciando diferentes períodos de intervenções e de reparações avulsas, ao que não serão estranhos os efeitos do terramoto de 1755, que provocaram grandes destruições, em especial nos tramos voltados para o mar, caso das frentes Nascente e Sul.

Num tramo de muralha construído já no século XVI no Largo de Santa Maria da Graça, constituindo uma rectificação ao seu traçado para fazer a concordância com a nova Cerca Renascentista, verificou-se essa amálgama de processos construtivos num único pano, assim descrito:

“A altura média da muralha é de 7,50 metros, apresentando o pano três níveis distintos em termos construtivos, para além da fundação em pedra e do coroamento em argamassa com pendente – o nível inferior constituído por alvenaria ordinária de pedra argamassada com argila e areia, com camadas niveladas e regularizadas com pedras; o nível intermédio constituído por taipa; o nível superior, também em taipa, mas com uma constituição diferente, contendo grande quantidade de materiais orgânicos que lhe conferem uma coloração mais escura”. (PAULA, MORÁN e DIAZ-GUARDAMINO, 2005, p. 132)

O Cubelo do Trem ou da Ribeira e o Postigo de Santa Bárbara

É uma cerca típica da arquitectura militar medieval, com os seus muros aprumados e torres adoçadas, com portas com entrada com sifão exterior, protegidas por torres albarrãs. Dispõe de adarve e merlões, estes últimos colocados numa intervenção da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais em 1960, que também procedeu à remoção dos rebocos, situação que hoje provoca um acelerar do processo de degradação do imóvel. Para além disso, levou a cabo a demolição de todos os elementos edificados que lhe estavam adoçados.

Segundo essa antiga Direcção-Geral “a muralha que se mantinha praticamente intacta, encontrava-se, todavia, desvirtuada pelo sucessivo amontoado de construções que lhe foram adossando (…) cuidadosos trabalhos de pesquisa, com sondagens adequadas, levaram à reconstituição do seu traçado (…) procedeu-se, em seguida, à sua cuidadosa consolidação e reconstrução parcial das zonas que tinham sido derrubadas ou descaracterizadas por variadas edificações”. (DGEMN, 1961, p. 23)

Esta caracterização da DGEMN sobre a Cerca Medieval não é de todo credível, já que as ditas sondagens foram realizadas em elementos reedificados após o terramoto, sem qualquer autenticidade em relação aos panos originais. Para além disso, a intervenção da DGEMN não procurou a reabilitação da muralha, mas o seu embelezamento e higienização, cumprindo uma função política do regime de então, afirmando um ideal arquitectónico falso e manipulado.

Os panos Norte e Poente, que foram demolidos no seguimento da construção da Cerca Renascentista, deixaram a sua marca nos limites de propriedades, mas não existem informações, nomeadamente resultantes de escavações arqueológicas, que permitam reconstituir os seus elementos, como por exemplo torreões, aliás inexistentes na cartografia antiga que a representa, mas que muito provavelmente existiriam.

O Castelo dos Governadores

O aumento da presença dos portugueses no Algarve, que se verificava desde o século XIV, e sobretudo o desenvolvimento do comércio na região, que se torna um importante entreposto de produtos entre o Mediterrâneo e o Norte da Europa, tem como consequência o incremento dos ataques dos corsários mouros, que frequentemente faziam pilhagens nas próprias cidades. Para fazer face a esta situação, “el-rei D. Pedro concedeu aos moradores de Lagos o direito de andarem armados (…) a concessão régia deste privilégio dá bem ideia do ambiente de guerra latente que se vivia em Lagos.” (LOUREIRO, 2008, p. 23)

O Mar das Éguas era permanentemente percorrido por navios corsários, portugueses e mouros, em busca de vítimas para os seus ataques.

“Embora os contactos comerciais pacíficos nunca tenham sido interrompidos, assistiu-se então ao recrudescimento da pirataria. De parte a parte, tornam-se cada vez mais frequentes os ataques de piratas a embarcações comerciais ou as incursões a povoações costeiras.” (LOUREIRO, 2008, p. 21)

No início do século XV Lagos ganha uma importância acrescida, sobretudo após a conquista de Ceuta, tornando-se na principal base de apoio às operações militares em Marrocos, de captura de escravos na costa de África e de viagens de exploração no Atlântico. Esta importância acrescida tem como resultado o aumento da sua população, com a fixação no Vila de muitos fidalgos e aventureiros. Lagos tinha uma posição estratégica para o controlo da navegação, pela curta distância a que se encontra do Cabo de S. Vicente. Era a vila do Infante D. Henrique, sua principal base e um verdadeiro ninho de corsários e piratas.

O Forte da Ponta da Bandeira

Em 1444, Lançarote de Freitas, almoxarife da Vila de Lagos, funda a Parceria de Lagos, uma “sociedade de exploração e comércio organizada para resgate e descobrimentos da costa da Guiné” (PAULA, 1992, p. 357), que irá congregar os principais corsários de Lagos, como Soeiro da Costa, Gil Eanes, Vicente Dias e Estêvão Afonso, entre outros, promovendo expedições à costa Ocidental de África para captura de escravos. Nos dois anos que se seguiram partiram mais expedições de Lagos com destino a Arguim, trazendo escravos. O volume do tráfico negreiro era tal, estimado em 700 a 800 escravos traficados por ano, que foi fundada uma feitoria em Arguim, onde se trocavam trigo, tecidos e cavalos por escravos e ouro, e que originou a criação em Lagos da Casa de Arguim e da Casa da Guiné para gerir o negócio.

“Em termos urbanísticos, observa-se uma concentração ou densificação construtiva dentro do perímetro amuralhado, de que são exemplo a construção de uns Paços, no lugar onde antes existiam umas fangas e a formação de uma judiaria. Extramuros salienta-se a construção de um conjunto de casas anexadas às torres que antecedem a Porta do Mar ou da Ribeira.” (PEREIRA, 2012, p. 33)

No reinado de D. Manuel são levadas a cabo várias obras em Lagos, com destaque para a construção da Gafaria (hospital de leprosos), extramuros, de um Aqueduto que abastecia a cidade a partir do Paúl, de umas Taracenas (área de reparação e construção naval) e de uma Casa da Alfândega e das Sisas, ambas junto ao actual Cais da Solaria. (PEREIRA, 2012, p. 38 e 42)

Frontão do Armazém Regimental

A cidade conhece um desenvolvimento exponencial, expandindo-se para Norte, na direcção da Igreja de S. Sebastião. Essa expansão é realizada através da concessão de cartas de aforamento, que correspondiam aos actuais processos de licenciamento.

Segundo Daniela Nunes Pereira “as cartas de aforamento demonstram sinais de um planeamento e gestão do solo” (PEREIRA, 2012, p. 42), definindo o traçado dos arruamentos e quarteirões, as dimensões dos lotes, os alinhamentos das construções e o posicionamento dos logradouros. Em vários exemplos de aforamentos na Ribeira, os edifícios eram alinhados em “correntezas”, com dimensões que iam dos 7 côvodos (21 palmos ou 4.20 metros) de largo e 7,5 côvodos (22 palmos ou 4.40 metros) de profundidade aos 30 palmos (6.60 metros) de largura e profundidade. Noutro exemplo as dimensões da construção eram de 7 varas de largo (7.70 metros) por 9 varas de profundidade (9.90 metros). O processo de aforamento era moroso, já que as parcelas criadas eram leiloadas _ “os chãos eram colocados em pregão em todos os espaços públicos ou espaços mais concorridos da vila durante três meses. Passado este período, ficava com o chão quem tivesse lançado o valor mais alto por ele” (PEREIRA, 2012, p. 53). O valor do foro era pago anualmente à Coroa e a casa não podia ser alugada ou vendida sem o seu consentimento. Das normas urbanísticas da época ressalta também a interdição de abertura de vãos nas empenas laterais e a obrigatoriedade de construção com pedra e cal.

Lagos em 1553. Dualidade da estrutura urbana

Paralelamente a este desenvolvimento urbano na zona da Ribeira dos Touros inicia-se a urbanização da Ribeira das Naus, no local onde é criado o ponto de chegada do Aqueduto. Nesta área já se implantavam algumas construções, concretamente em torno da Igreja de S. Sebastião. Rui Mendes Paula chama a este processo a “dualidade na estrutura urbana” de Lagos, baseada em dois núcleos, contendo duas áreas centrais na confluência das duas ribeiras com a Ribeira de Bensafrim, com implicações administrativas na origem de duas Paróquias e mais tarde de duas Freguesias, Santa Maria e S. Sebastião. (PAULA, 1992, p. 33-34)

O desenvolvimento urbano de Lagos leva à construção de uma segunda cerca na segunda metade do século XVI, que defendesse eficazmente a cidade, muito ameaçada na época pelo corso Norte-Africano e Francês.

A ordem para construção da cerca é precedida pela vinda de Pero Alcáçova Carneiro, secretário do Rei D. João III, que inspecciona as fortificações do Algarve, referindo que a fortificação de Lagos está em curso, afirmação que segundo Daniela Nunes Pereira, se refere ao Forte do Pinhão. (PEREIRA, 2017, p. 56)

A partir do ano de 1550 a Coroa Portuguesa inicia a construção das duas primeiras fortalezas modernas em Portugal para defender os dois lugares do Reino considerados como os mais importantes na estratégia defensiva do País, a Barra do Tejo e a Cidade e Baía de Lagos, encarregando Miguel de Arruda de edificar o Forte de S, Julião da Barra em Oeiras, o Escudo do Reino, e o Forte do Pinhão em Lagos, “a mais antiga Fortaleza do Reino” (DGEMN, 1961, p. 18).

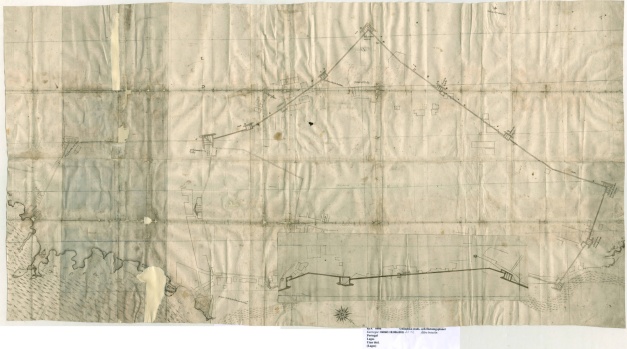

Detalhe da planta da Muralha de Lagos de 1553-1554, anónima, desenhada por Miguel de Arruda, com a representação do Forte do Pinhão. Arquivo Militar de Estocolmo

A mais antiga planta da Muralha Renascentista de Lagos, considerada como a primeira cintura muralha a ser construída em Portugal, é de facto o seu projecto, e o original encontra-se no Risksarkivet ou Arquivo Militar de Estocolmo. Rafael Moreira data essa planta dos anos 1553-1554, por conclusão retirada da representação na mesma das ermidas de S. Brás e de Porto Salvo, construídas em 1553, e do início da obra referenciado aos anos de 1554-1555, por mão do novo Alcaide da Vila de Lagos, Diogo da Silva. Rafael Moreira não tem dúvidas em atribuir a sua autoria a Miguel de Arruda, afirmando que “pude verificar que se trata do projecto definitivo de Miguel de Arruda – a sua escrita, facilmente identificável, é impossível de confundir”. (MOREIRA, 2014, pp. 212-213)

Planta da Muralha de Lagos de 1553-1554 (1557 papel colado), anónima, desenhada por Miguel de Arruda, Arquivo Militar de Estocolmo

Interpretação do Projecto de Miguel de Arruda

A confirmação de que se trata de um projeto assenta em vários aspectos que apresenta, como a representação de construções sobrepostas ao traçado da muralha, que atestam que existiam à data, a representação da estrutura interna dos baluartes ou as próprias características da toponímia e designações dos elementos da muralhas, ainda relacionadas com a realidade urbana da época.

As duas plantas existentes no Arquivo Militar de Estocolmo

No Arquivo Militar de Estocolmo existem de facto duas versões da mesma planta, sendo uma dela o projecto original de Arruda, e outra uma correcção a esse projecto realizada em 1557 pelo mestre, através de um papel colado sobre a Frente de Rio, que Rafael Moreira referencia ao ano de 1557, ajustando-o à realidade da construção que Diogo da Silva ia levando a cabo, e que introduz o Baluarte da Praça, anula o Baluarte da Barroca e um outro projectado para o local onde seria construída a Porta de S. Roque e introduz o Baluarte de S. Manuel, mais tarde designado da Porta Nova. Afinal nem a correcção corresponderia à realidade, já que o Baluarte da Barroca seria de facto construído.

No Arquivo Militar de Estocolmo existe ainda uma outra planta que reproduz o desenho inicial, datada de 1650 (1699?), da autoria de Leonardo de Ferrari, integrada no Atlas do Marqués de Heliche. (SANCHÉZ RUBIO, 2003, obra citada)

Planta de Lagos de 1650, de Leonardo Ferrari, Arquivo Militar de Estocolmo

O traçado da Cerca Renascentista é condicionado por dois factores fundamentais, concretamente a estrutura urbana existente e, sobretudo, a topografia do terreno. De forma pentagonal, com a sua base implantada ao longo da Ribeira de Bensafrim, a nova cerca irá integrar uma área de cerca de 30 hectares (302.500 m2), absorvendo a antiga Cerca Medieval, e um perímetro de 2.400 metros. É uma cerca extremamente bem agarrada ao terreno, acompanhando as suas ondulações e tirando o máximo partido dos pontos que o dominam.

De facto, foi a expansão urbana que motivou a sua construção, expansão linear ao longo da Ribeira de Bensafrim, mas foi a topografia do terreno que ditou a sua configuração pentagonal. Se ao nível da frente Nascente, sobre a Ribeira de Bensafrim, a muralha funciona como uma espécie de varandim sobre a água, na frente Poente posiciona os três importantes baluartes que definem o seu traçado no cimo das três colinas que marcam o território de Lagos, ganhando supremacia em relação ao espaço exterior. O conceito posto em prática é assim o da construção de muros apenas com função de delimitação das áreas intramuros e extramuros e a concentração de toda a defesa nos baluartes, dispostos de forma coordenada uns com os outros para dominarem todo o terreno envolvente.

Lagos no século XVI

Esquema de transformação da Cerca Medieval quadrangular em na Cerca Renascentista pentagonal

Detalhe da Planta da Praça de Lagos de 1763, de Francisco Lobo Cardena, Biblioteca Nacional de Portugal (esta planta representa de forma muito clara o posicionamento dos 3 baluartes da frente de terra nas 3 colinas que dominam o território da cidade e que originaram a configuração pentagonal da muralha)

Uma questão que se coloca à partida é a da razão pela qual a Cerca Medieval, de forma quadrangular, não evolui para um rectângulo, acompanhando a expansão urbana ao longo da Ribeira de Bensafim. A explicação encontra-se explicitamente ilustrada na Planta de Cardena, que esclarece a necessidade de construir o Baluarte das Freiras ou da Alcaria na chamada Colina da Atalaia, que Arruda chama Outeiro dos Quartos, conferindo assim à Muralha a sua forma pentagonal.

Síntese das características dos aspectos inovadores da fortificação de Lagos

A muralha, com altura média de 9,00 metros e de 11.00 metros nos baluartes, apresenta o paramento inclinado para aumentar a sua resistência e favorecer o ressalto dos projécteis, tendo uma largura de 2,00 metros na base e menos de 1,00 metro no topo, com coroamento triangular. Os panos da muralha são quebrados para o interior do perímetro, abrindo os ângulos de tiro e garantindo uma mais eficaz defesa dos panos edificados, como Benedetto da Ravenna já tinha projectado em Mazagão, numa intervenção coordenada por Miguel de Arruda, e que Rafael Moreira assim sintetiza:

“Mais importante como experiência, já teorizada na Itália mas só aqui empregue pela primeira vez, (…) é o traçado dos muros em cortinas rectas até 300 metros de extensão: eles inclinam-se para o interior formando ângulos muito abertos entre dois baluartes adjacentes. Trata-se de um recurso para aumentar a capacidade de vigilância e alargar a zona de tiro”. (MOREIRA, 2001, p. 57)

Quebras no pano da muralha para aumentar os ângulos de tiro

O projecto previa um tramo de muralha que ligava o actual Baluarte da Porta da Vila ao local onde se situava o Forte do Pinhão, encerrando os terrenos situados a Sul da cidade, que nunca foi construído. Outros aspectos relevantes são a existência de uma estrutura abaluartada situado no local onde mais tarde o Conde de Avintes mandou construir o Forte da Ponta da Bandeira, no actual Cais da Solaria, “onde se desembarcavam os atuns”, e a localização de duas áreas de fumeiros, o Fumeiro do Constânço e o Fumeiro de Vicente Queimado, actual Chão-Queimado.

Tipos de baluartes da Cerca Renascentista _ Baluarte de orelhões em cunha, Estância ou Baluarte de orelhões recto, Baluarte de três orelhões em cunha (para intersecção de três tramos de muralha) e Estância ou Baluarte de orelhões em cunha

O projecto da muralha de Lagos distingue claramente o Baluarte da Estância. Enquanto o Baluarte se posiciona nos locais em que a muralha inflecte, nos vértices do pentágono, a Estância localiza-se num ponto intermédio de determinado pano. O Baluarte tem uma configuração pentagonal ou em cunha e possibilita ângulos de tiro de 270 graus, apresentando regra geral 4 canhoneiras para tiro frontal e 4 canhoneiras para tiro rasante. A Estância tem configuração quadrangular e apresenta regra geral 2 canhoneiras para tiro frontal e mais 4 canhoneiras para tiro rasante. Tanto Baluartes como Estâncias são munidos de orelhões, para protecção das suas faces laterais e das canhoneiras de tiro rasante. Para além das canhoneiras, dispõem de troneiras alinhadas para disparos de trons ou arcabuzes nas suas faces voltadas para as portas.

A construção de baluartes pentagonais ou “em cunha” representa um avanço nas características dos bastiões da pirobalística que, anulam os ângulos mortos ou cegos que as torres circulares originavam, bem como reduzem a superfície exposta ao fogo inimigo e a tornam oblíqua, evitando o disparo de forma frontal. Por outro lado, o tiro frontal é preterido em detrimento do tiro rasante, tendo as canhoneiras protegidas por orelhões e ultrapassando as questões dos ângulos mortos e da distância do tiro. Mas a essência do abaluartado é que é “sistémico”, no sentido de que os baluartes são peças de um sistema, a fortificação, e a forticação é uma peça de outro sistema mais vasto, o da defesa de determinado territórrio.

Rafael Moreira tem esta afirmação deveras interessante sobre os baluartes rectos da Muralha de Lagos:

“O grande enigma está no desenho, muito cuidado, dos baluartes: rectângulos com os flancos alongados em ponta de lança, prolongados por faces em ângulo obtuso muito aberto, com orelhões de superfícies internas planas na colina e semi-circulares na planície, sem dúvida para um ângulo de tiro mais ou menos direccional. Onde teria encontrado este modelo que não se encontra em lado nenhum? Talvez uma invenção pessoal ‘de transição’, que apenas o estudo poderá um dia esclarecer”. (MOREIRA, 2014, p. 214)

Sistema defensivo da cidade de Lagos (tiro frontal para terra, tiro frontal para o mar e tiro rasante) com um alcance teórico de 1.000 metros

Sistema de ângulos de tiro a partir dos Baluartes das Freiras, da Gafaria e da Porta dos Quartos

O tiro rasante é de importância decisiva para a defesa da muralha, já que veio resolver o problema do tiro de proximidade e dos ângulos mortos, anteriormente solucionado com canhoneiras a vários níveis, o que levantava questões de segurança em relação às situadas no nível inferior, necessitando de defesas complementares como troneiras e matacães, sendo os baluartes do Raio e S. Cristóvão em Azamor, autoria dos irmãos Arruda, um exemplo paradigmático. O tiro rasante vem resolver este problema, permitindo cobrir os terrenos mais próximos das muralhas com canhoneiras elevadas, segundo o princípio de que os terrenos adjacentes a cada baluarte eram defendidos pelo tiro realizado a partir do baluarte seguinte, através de canhoneiras laterais.

Jorge Correia aborda esta situação ao referir-se à Cidadela de Mazagão:

“O modelo repousava sobre o princípio fundamental da eliminação dos ângulos mortos ou cegos através do cruzamento de linhas de fogo rasantes e paralelas aos planos horizontal da água do fosso e vertical da muralha, disparadas a partir de dois níveis de canhoneiras colocadas nos orelhões dos baluartes. O sistema assumia-se como um autêntico organismo bélico através da desmultiplicação das direcções de tiro desde as plataformas superiores dos baluartes, coroados com seus cavaleiros, e ao longo dos caminhos de ronda das instâncias intermédias dos muros, como provam as diferentes orientações das canhoneiras mazaganenses.” (CORREIA, 2007, p. 198-199)

O Baluarte das Freiras

No projecto de Lagos observa-se que, tanto baluartes como estâncias são interiormente reforçados por muros, que suportam também o pavimento abobadado onde se coloca a artilharia. A transição entre a escarpa exterior, inclinada, e o pano do parapeito é feita através de cordões de pedra de perfil arredondado. Algumas das designações de baluartes e estâncias que figuram no projecto seriam posteriormente alteradas, já que correspondiam nesta altura a referências toponímicas locais e a nomes de proprietários de terrenos, de que são exemplos o Baluarte do Outeiro dos Ciganos ou as Estâncias da Eira da Pedra, do Borges ou do Moinho do Vento.

As 8 portas projectadas (5 do lado de terra e 3 para a Ribeira de Bensafrim) eram todas com entrada em sifão interior, sem designação, representando-se duas das portas da Cerca Medieval com torres albarrãs (antiga Porta da Vila e Porta da Ribeira ou do Mar) e outras duas como portas simples (Porta de Luís Pereira e porta Poente). A nova Porta da Vila é também representada com duas torres albarrãs. A Porta de Luís Pereira seria posteriormente entaipada, no reinado de D. Manuel, situação que terá causado “um grande transtorno aos moradores que habitavam fora de portas e a Sul da Vila”. (PEREIRA, 2017, p. 29)

A construção da cerca ocupa toda a segunda metade do século XVI e primeiro quartel do século XVII, e levou à anulação das duas ribeiras que corriam para a Ribeira de Bensafrim, processo em relação ao qual não encontramos informação.

Planta síntese dos elementos que constituem a Muralha de Lagos

Incluída nas figuras que apresentamos, sistematizamos os elementos da Cerca Renascentista, antigos e actuais, com as várias designações atribuídas após a sua construção, começando pela Cerca Medieval, no sentido dos ponteiros do relógio. São 13 torres e baluartes, para além do Castelo, e 13 portas e postigos:

Porta de S. Gonçalo, de Sta. Bárbara, da Ribeira ou do Mar; Postigo de Santa Bárbara; Cubelo ou Reduto da Ribeira ou Torre do Trem ou do Quartel; Porta de Luís Pereira; Porta da Vila e Torres de Santa Maria; Baluarte de Santa Maria ou da Porta da Vila; Baluarte de Santo António, do Coronheiro ou da Praça d’Armas; Porta da Gafaria ou d’Armas; Baluarte da Conceição, da Gafaria ou da Cerca das Freiras (Estância da Eira da Pedra); Baluarte de S. Nicolau, da Alcaria, das Freiras ou da Horta; Baluarte da Porta dos Quartos (Estância dos Quartos); Porta dos Quartos; Baluarte de Santo Amaro ou do Paiol (Estância do Borges); Postigo no Jogo da Bola; Baluarte de S. Francisco ou do Jogo da Bola (Baluarte do Outeiro dos Ciganos); Baluarte da Porta do Postigo (Estância do Moinho de Vento); Porta do Postigo; Porta de Portugal; Baluarte da Porta de Portugal; Baluarte de S. Manuel ou da Porta Nova; Porta Nova; Porta de S. Roque; Postigo da Barroca; Baluarte ou Reduto da Barroca; Baluarte da Praça; Porta do Cais Velho ou da Alfândega.

Alvenarias de diferentes características colocadas em camadas

O processo construtivo da muralha é o da alvenaria ordinária de pedra e cal de três panos, rebocada com argamassa de cal e areia, com utilização de pedra aparelhada nos cunhais, arcos e no remate dos orelhões. Pela observação possível dos panos que perderam o revestimento, observam-se várias zonas com diferentes tipos de alvenaria ordinária, em camadas horizontais. Não sabemos se correspondem a diferentes fases da construção, que demorou mais de 70 anos, e que poderá ter sido realizada ao logo de todo o perímetro em duas fases.

Outro aspecto interessante é a da existência de grafitos executados nos rebocos ainda frescos, com motivos náuticos.

Exemplos de grafitos realizados no reboco

Miguel de Arruda tinha no sangue a arte da construção de fortificações. Filho de Francisco de Arruda e sobrinho de Diogo de Arruda, com a idade de 15 anos já andava por Marrocos com o pai e o tio na remodelação das fortificações das praças portuguesas, concretamente em Azamor e Safim. Os irmãos Arruda foram os protagonistas das intervenções nas praças do Sul de Marrocos, autêntico laboratório de experimentação da arquitectura militar, nesta fase de transição da neurobalística para a pirobalística, que ficaram conhecidas como fortificações da transição. De facto, o uso generalizado das armas de fogo alterou radicalmente as técnicas do combate, tanto no ataque como na defesa, os conceitos medievais das construções militares vão sendo abandonados e as fortalezas começam a sofrer modificações para melhor resistirem aos ataques da artilharia.

O Baluarte da Gafaria com um dos seus impressionantes orelhões

Numa fase inicial, em que os irmãos Arruda foram protagonistas, sobretudo Diogo, o mais proeminente dos dois, que em Itália trabalhara com Francesco Di Giorgio Martini na fortificação de Nápoles e por quem foi fortemente influenciado, o modelo medieval coexiste com as inovações renascentistas. O conceito da defesa ao longo de todo o pano subsiste, mantendo-se adarve e merlões, surgindo as primeiras bocas-de-fogo combinadas com seteiras, troneiras e matacães, situadas a vários níveis para garantir o disparo a longa e curta distância. Os baluartes começam a esticar-se para o exterior do pano, procurando aumentar o ângulo de tiro e ganham formas arredondadas para facilitar o ressalto dos projecteis. Surgem os alambores para afastar o assaltante do pano de muralha e evitar as acções de minagem, e o traçado das cercas é quebrado em dentes, criando aberturas laterais para o chamado fogo rasante. A altura das muralhas é reduzida, a espessura aumentada e a sua superfície inclina-se para melhor resistir aos impactos e facilitar os ressaltos. A ideia de que a pedra, enquanto material mais duro resiste melhor aos impactos é desmistificada, em detrimento da utilização de materiais mais maleáveis, que melhor absorvem os impactos, evitam os rebates e a lascagem, como a cal ou o tijolo cozido.

Vista Norte a partir do Baluarte da Porta dos Quartos

Miguel de Arruda pertence já à segunda geração de debuxadores da pirobalística, num período em que os conceitos evoluem de forma muito rápida. No seu tempo a arquitectura militar já se encontrava liberta dos conceitos medievais, tornando-se num exercício de geometria, já que a concepção das fortificações é realizada totalmente com base no estudo dos ângulos de tiro. Surgem os baluartes de forma pentagonal ou em cunha, dispondo de bocas-de-fogo laterais para tiro rasante protegidas por orelhões, o que veio a solucionar o problema do tiro de proximidade e dos ângulos mortos. Os panos de muralha ganham espessuras impressionantes, inclinações acentuadas, e deixam de funcionar como defesas contínuas, mas sim como elementos de ligações entre os baluartes, nos quais a defesa se concentra. Os panos quebram-se para o interior, abrindo o ângulo de tiro, e a combinação fosso-muralha ganha um papel predominante.

É neste contexto que a muralha de Lagos foi concebida, constituindo o corolário da obra que Miguel de Arruda tinha anteriormente projectado um pouco por todo o império, como a Muralha da Frente de Terra de Ceuta, a Cidadela de Tânger e a coordenação do projecto da Cidadela de Mazagão no ano de 1541, a Fortaleza de S. Sebastião na Ilha de Moçambique em 1546 e a Praça-Forte de S. Salvador da Baía em 1548, e que apresenta toda ela um elo estético comum, a marca deste grande debuxador português do Renascimento.

A muralha vista do Baluarte das Freiras

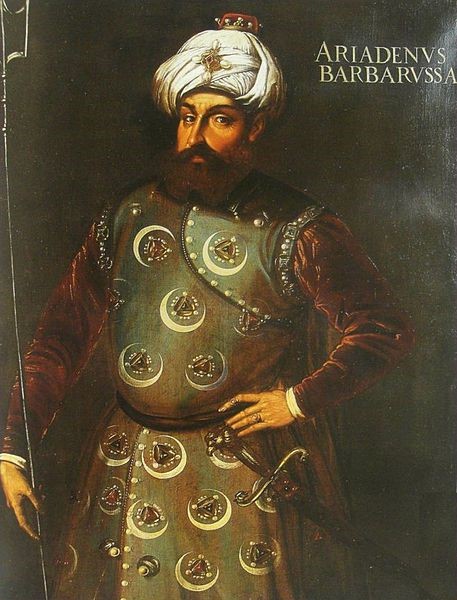

No século XVI a guerra do corso ganha um novo fôlego e Lagos é constantemente assediada com ataques que põem em causa a sua segurança. O Império Otomano expande-se para o Mediterrâneo Ocidental e os Turcos fazem importantes alianças com as várias cidades do Norte de África. Paralelamente, com a ocupação de Portugal pelos Felipes, os inimigos de Espanha passam também a ser inimigos de Portugal, e os corsários ingleses, como o Duque de Essex e Francis Drake, e os holandeses, levam a cabo importantes operações militares contra o Algarve.

“Nesta conjuntura a navegação portuguesa e espanhola tinham de ser defendidas. Em 1591 o governador de Portugal, o Cardeal Alberto, lançou o chamado Tributo do Consulado, imposto de 3% a ser cobrado sobre todos os movimentos das alfândegas, destinado a financiar armadas que protegessem a navegação portuguesa.” (CORRÊA, 1994, p. 70)

As verbas arrecadadas destinavam-se a financiar a chamada Armada da Costa ou Armada do Consulado e a apoiar as várias armadas privadas que então foram criadas em paralelo. A utilização dos particulares na guerra ao corso não era novidade e destinava-se sobretudo à defesa das povoações costeiras. A partir de 1591 os particulares são autorizados a “armar e aparelhar navios à sua custa e despesa” e a coroa apoiava a sua actividade com um pagamento anual, fornecendo artilharia, concedendo-lhes parte do produto dos saques e “dava direito aos armadores serem feitos cavaleiros” após dois anos consecutivos de actividade. (CORRÊA, 1994, p. 71)

English Ships and the Spanish Armada, August 1588, pintura anónima, Royal Museums Greenwich

A ameaça dos corsários era real, havendo notícias de ataques de várias armadas de piratas Norte-Africanos com mais de 40 velas cada. Mas seriam os ataques ingleses os mais ameaçadores, pela envergadura das suas armadas, concretamente o de Drake em 1587 e o do duque de Essex em 1595.

A eficácia do sistema defensivo de Lagos ficaria provado na tentativa falhada de Francis Drakes em ocupar a cidade:

“Na Primavera seguinte, 29 de Abril de 1587, a armada inglesa comandada por Sir Francis Drake apareceu sobre Cádis (…) Depois de abandonar Cádiz, a armada inglesa procurou provocar novos danos, desta feita na costa do Algarve: primeiro em Lagos, cujas fortificações foram consideradas suficientemente sólidas para resistir a um assalto, e forçaram o reembarque dos mil e cem soldados ingleses que procuravam surpreendê-la.” (FONSECA, 212, pp. 159-160)

O episódio encontra-se narrado numa carta escrita por William Borough ao Lord Almirante de Inglaterra, em Junho de 1587, ao largo de Dover, a bordo do “Lion”, e reza o seguinte: “We landed about 1,100 men, which went before the town of Lagos within musket shot of the walls thereof, but found it so strong that they retired back to our ships without any assault given to the same.” (CORBETT, 1898, pp. 142-143)

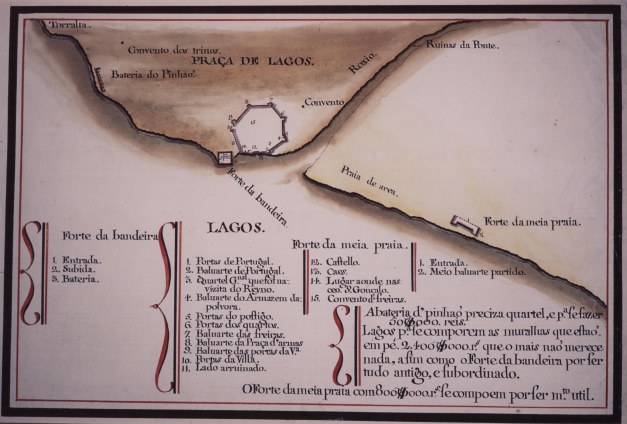

Planta de Lagos de 1617, de Alexandre Massai, Arquivo Nacional da Torre do Tombo

A muralha de Lagos ainda não estava terminada no tempo dos Felipes, já que Felipe II dá ordem para que em 1598 se termine a obra “dos muros da cidade” (ROCHA, 1991, p. 92). Assim, no início do século XVII a cerca de Lagos volta a ser avaliada, no âmbito de duas inspecções das fortificações do Algarve, desta vez realizadas pelo geógrafo napolitano Alexandre Massai, fazendo um diagnóstico da sua situação e propondo uma intervenção que inclui o seu completamento e correcções, que adiante se especificam.

Massai realizou duas inspecções, em 1617 e em 1621, elaborando dois documentos que incluem cada um uma planta da cidade de Lagos _ Diligências que em o mês de Maio deste presente ano de 1617 se mandou fazer nas obras e fortalezas e calheta de Sines e do Reino do Algarve e Descrição do Reino do Algarve. (GUEDES, 1988)

Escreveu Alexandre Massai sobre Lagos:

“A Vila de Lagos é muito bem assentada e grande; (…) e cerca-se agora toda de muralha. E, fora esta fortaleza [a qual é pequena e edificada em uma ponta de uma rocha viva, que entra um pedaço no mar], tem noutra parte outro baluarte em que também há artilharia. À fortaleza antiga se chamava Solaria. Tem outra nova, que em nossos dias mandou fazer o católico rei D. João, terceiro deste nome, e que se pôs o nome Pinhão, ambas sobranceiras ao mar e bem providas de toda munição necessária aos tais lugares. Além disto, no cais, tem um lugar alto à maneira de baluarte, com alguns tiros grossos que varejam todo o porto e baía dele, de maneira que por mar está bem fortalecida. (…) Os muros de Lagos são mui fortes, e muito bem feitos e de boa altura, em roda, tem treze baluartes com artelharia, que olham uns a outros, para que os inimigos não entrem os muros, que vão em meo, e levam suas cavas de boa largura, cortadas em pedra de picão, que fazem a cidade mais segura.” (Massai, 1621, f. 39)

O Forte do Pinhão num detalhe da Planta de Alexandre Massai de 1621

O Pinhão (…) é fortaleza edificada de fortíssimas muralhas e torres de cantaria, que dos inimigos defende a baía e entrada do rio. Tem ua porta com sua cava na entrada, e ua ponte levadiça com suas cadeas, que de noite se alevanta, e se pode levantar da parte de dentro do Pinhão, em tempo de cerco. E tem suas torres, pela banda da terra, muito fortes com sua artelharia, que defende a entrada pela terra, e são tão altas, que estão sogigando a altura da outra rocha, que fica da parte de fora.”

Planta de Lagos de 1621, de Alexandre Massai, Museu da Cidade de Lisboa

Interpretação da Planta de Alexandre Massai de 1621

Incluída nas Diligências, está uma planta que representa apenas a Cerca Renascentista e cuja legenda dá as seguintes indicações sobre obras previstas (Massai diferencia também os Baluartes das Plataformas, estas últimas correspondentes às Estâncias do projecto):

Execução de fossos ou cavas com ponte levadiça diante das portas da Vila, de S. Gonçalo, d’Armas, dos Quartos e de Portugal. Construção de um revelim no lugar do projectado Baluarte Sul, baluarte que se presume nunca tinha sido construído. Construção do Baluarte da Porta de Portugal, “o qual apenas tem o alicerce”. Completamento dos baluartes da Porta da Vila, Freiras e Jogo da Bola, e completamento das plataformas do Coronheiro, Gafaria, Porta dos Quartos, Paiol e Porta do Postigo. Construção de molhe para regularização do rio.

Incluída na Descripção, está a Relação e Traça da Cidade de Lagos, na qual Massai referia o mau estado em que se encontrava a Cerca Medieval, dizendo que “o antigo desta cidade (…) está cercado de muros (…) porém está o dito cerco em parte da cidade, nem sei de certo se derrubado ou caiu” e escrevia a propósito da “fortificação Nova” que “se verá adiante com suas declarações e quanto ela fará de custo acabar-se a dita fortificação”. A descrição inclui uma planta de grande qualidade gráfica, que não só representa a muralha como o que de mais relevante existia no seu interior e exterior, e cuja legenda confirma as obras já previstas na planta das Diligências, referindo também em relação ao muro interior da Cerca Medieval que “está em parte caído por terra, e em parte em pé”.

Da análise dos elementos de Alexandre Massai ressalta o facto de que a construção muralha estava completada à data da sua chegada a Lagos, mas os baluartes e plataformas estavam inacabados. Também parece certo que os panos de muralha arruinados se referiam à Cerca Medieval, até porque não fazia sentido que os panos da Cerca Renascentista, de construção tão recente, estivessem em mau estado de conservação.

Segundo Daniela Nunes Pereira as propostas de Massai para Lagos não tiveram a concordância do então engenheiro-mor do Reino, Leonardo Turriano, que as considerou como “quimeras”, conforme documento datado de 1627, no qual Turriano se queixava a Filipe III “comunicando que Alexandre Massaii não acatou as suas ordens e para além disso estava a preconizar outras soluções para a fortaleza de Lagos que não eram urgentes e exigiam muita despesa”. (PEREIRA, 2012, p. 82)

Planta de Lagos e da Fortaleza do Pentágono de 1693, anónima, Arquivo Nacional da Torre do Tombo

No ano de 1643 é proposta a construção de uma fortificação de grandes dimensões na área a Sul da Muralha, chamada o Pentágono, projecto megalómano que nunca seria levado a cabo.

No final do século XVII, a barra da Ribeira de Bensafrim é reforçada com a construção do Forte da Ponta da Bandeira, autoria do capitão de engenharia Ignácio Pereira.

O Terramoto de 1755 em Lagos

As descrições dos efeitos do terramoto de 1755 na cidade, retiradas das Memórias Paroquiais (SOUSA, 1919), dão bem a ideia das destruições que provocou em Lagos e das consequências que teve nas suas muralhas. Vejamos algumas:

“As muralhas da parte do mar caíram até aos alicerces, desde o cais ao Baluarte da Barroca 66 varas desde a Porta de S. Roque até ao Baluarte de S. Manuel 22 varas, caiu mais uma face do Baluarte da Porta de Portugal, para a parte do rio, e da mesma sorte caiu todo o Baluarte e Porta de Santa Maria, para a parte do meio-dia”; “Os fortíssimos muros da cidade, padecerão também esta desgraça, foram conduzidos com a violência das agoas…”; “N’esta cidade tão bem o mar fez bastante estrago lançando por terra muita parte das muralhas e sobio por mais de trinta palmos (…) e foi levar os barcos a partes incríveis mais de meia légua pela terra dentro”; “Toda a cortina dos baluartes da parte do mar caiu, e o Forte do Pinhão e a fortaleza da Ponta da Bandeira ficaram muito arruinados”; “Se elevou o mar de sorte, que parecia tocar as nuvens (…) e o estrago que fez foi deitar parte das muralhas abaixo, que defendiam o mar, e com tal violência que pedaços inteiros das ditas muralhas, tamanho de edifícios, os lançou por dentro da cidade, com cujo impulso se destruíram muitas casas”.

Planta da Praça de Lagos de 1763, de Francisco Lobo Cardena, Biblioteca Nacional de Portugal

No seguimento do terramoto, o governador abandona a cidade e Lagos deixa de ser a capital do Algarve. Mais grave, a própria população abandona Lagos. “A população aloja-se em barracas de madeira e colmo, junto à ermida de Sto. Amaro, um dos poucos edifícios a manter-se de pé” (PAULA, 1992, p. 55). Em 1767 o então governador de Lagos, Diogo Xavier de Melo Congominho “informou o rei que as ruas da cidade ainda se encontravam intransitáveis porque estavam cheias de entulho” (PEREIRA, 2017, p. 104) e numa carta de um mercador de Roterdão de viagem a Lagos, escrita em 1773, relata-se “a catástrofe como se ela tivesse acontecido dias antes da sua chegada ao porto da cidade”. (PEREIRA, 2012, p. 131)

As destruições em Lagos foram especialmente violentas nos terrenos da baixa e na frente ribeirinha da cidade, caracterizados no Estudo de Risco Sísmico no Centro Histórico de Lagos como terrenos que amplificam o sinal sísmico, conforme resultados dos ensaios realizados, para além de constituírem a área inundada pelo tsunami (MENDES-VICTOR, 2006). A estrutura urbana é alterada, com a transferência do centro religioso da Vila a Dentro para a Praça do Pelourinho e a transferência do centro administrativo da Praça do Pelourinho para a Praça do Cano. (PAULA, 1992, p. 55)

No período pós-terramoto chega ao Algarve o engenheiro militar José de Sande Vasconcelos, que entre os anos de 1780 e 1790 realiza o Mapa da Configuração de Todas as Praças, Fortalezas e Baterias do Reino do Algarve, no qual é representada a praça de Lagos com o seu pano Sul arruinado.

Lagos, in Mapa da Configuração de Todas as Praças, Fortalezas e Baterias do Reino do Algarve de 1780-1790), de José de Sande Vasconcelos, Biblioteca Nacional de Portugal

O declínio político, económico e social provocado pelo terramoto, e consequente declínio urbano, foi prolongado e agravado pelos acontecimentos da primeira metade do século XIX, concretamente as invasões francesas e a guerra civil.

Lagos é ocupada em Dezembro de 1807 por tropas espanholas aliadas dos franceses. Estes chegaram em Março do ano seguinte com a sua Legião do Meio-dia ocuparam o Trem de Artilharia e todas as suas dependências na cidade. A permanência dos franceses em Lagos foi de curta duração, já que em Junho desse ano, no seguimento da revolta de Olhão, os lacobrigenses fizeram uma caça aos soldados franceses, tendo assassinado muitos deles, “cujos cadáveres lançaram, de noite, da rua da Barroca ao rio, da Piedade ao mar ou enterraram nas casas onde os attrahiram”. (ROCHA, 1991, p. 173)

Os franceses que escaparam “ao morticínio” fugiram, levando todas as riquezas que puderam roubar, do Trem, de onde levaram a biblioteca militar, da Igreja de Santo António, onde roubaram “ricos paramentos e alfaias de prata de grande valor, taes como custódia de delicado trabalho”. (ROCHA, 1991, p. 174)

Os episódios ocorridos em Lagos durante a guerra civil liberal-absolutista foram as últimas utilizações da muralha enquanto defesa da cidade. No dia 22 de Julho de 1833, José Joaquim de Sousa Reis, conhecido como o Remexido, chefe da guerrilha miguelista do Algarve, põe cerco à cidade de Lagos, onde se encontrava Diocleciano Leão Cabreira, o Barão de Faro, comandante liberal.

Durante o cerco, os guerrilheiros cortaram o abastecimento de água a Lagos, pelo aqueduto, e tentaram por várias vezes entrar na cidade, minando a muralha, sem êxito, e lançando fogo à Porta do Postigo, Porta dos Quartos e Porta da Vila. Estas portas seriam entaipadas “com pedra solta, em toda a largura da muralha, fazendo-se a mesma obra em algumas roturas ou fraquezas que existiam pelas muralhas” (ROCHA, 1991, p. 329). O cerco de Lagos, que durou vários meses, foi permanentemente marcado por ataques, surtidas, duelos de artilharia, raptos e execuções.

Vista aérea de Lagos nos anos 40

A partir de meados do século XIX dá-se o ressurgimento de Lagos, impulsionado pela instalação na cidade de muitas indústrias ligadas à salga e conserva de pescado. A este desenvolvimento económico corresponde um desenvolvimento urbano, marcado pela afirmação da burguesia industrial enquanto seu motor, e patente na construção de imóveis que se afirmam pelos seus estilos importados, e se destacam pelo seu cromatismo e materiais exuberantes, como a azulejaria e o ferro fundido. Importantes transformações na estrutura urbana são operadas, como a chegada do caminho-de-ferro à cidade (início do século XX) e a construção da nova ponte de acesso à estação, o parcelamento do Rocio de S. João (anos 20) e a construção da Avenida da Guiné (anos 40), num terrapleno ribeirinho que liga a Praça da Constituição ao Forte da Ponta da Bandeira e que prenuncia transformações mais radicais no futuro próximo.

Ao nível de intervenções nas muralhas, refira-se que em 1883 a Câmara foi autorizada pelo Ministério da Guerra a alargar as portas dos Quartos e de Portugal e em 1888 a do Postigo, da Vila, do Cais Velho e a Porta Nova. Em 1893 existe uma tentativa não concretizada de construção de um paredão ao longo do rio e em 1902 é reparado o pano da muralha entre a Ribeira e a Porta de Portugal. Neste período, concretamente no ano de 1904, é demolido o Baluarte da Porta Nova para no local se construir o Mercado de Peixe, que vem permitir que o antigo mercado das arcadas fosse utilizado apenas para venda de frutas e hortaliças. (PAULA, 1992, p. 190 e 217)

A construção do terrapleno da Avenida da Guiné vem alterar as características dos espaços urbanos ribeirinhos, criando uma área sem escala e sem alma, soterrando o cais velho com os seus entulhos e destruindo o troço da muralha que anteriormente limitava a Praça do Rio. O terrapleno altera a escala da própria muralha, ao subir as cotas do terreno.

No dia 20 de Junho de 1924 as muralhas são classificadas como Monumento Nacional.

Vista aérea actual. Foto Francisco Castelo

No âmbito do 5º centenário da morte do infante D. Henrique, o Estado Novo organizou nos locais mais emblemáticos e evocativos, uma série de eventos comemorativos associados a intervenções em monumentos e espaços públicos. Lagos foi um desses locais e a intervenção operada foi radical, com a construção de um cenário falso e idealista, de afirmação da portugalidade e da grandiosidade da Nação.

A base da intervenção foi a construção do terrapleno da Avenida dos Descobrimentos, elemento de falsa modernidade e progresso. Do ponto de vista urbanístico é alterada a relação da cidade com a água, “que teve como consequência imediata o desaparecimento das primitivas relações da cidade com o mar, alterando por completo a escala de valores que existia até aquela altura (…) destruindo uma estrutura e o seu poder evolutivo, destruindo também a sua própria imagem e desvirtuando, no contexto urbano de Lagos, o seu perfil característico, representado pelas muralhas, o casario e a baía” (PAULA, 1992, p. 119). Toda a relação dos pontos de contacto com o mar desaparece, marcada pelas subidas e descidas das marés nos seus muros, com pontos fulcrais de abertura directa, passando a existir a monotonia de um calçadão contínuo, ladeando a recém-criada avenida, que o crescente tráfego automóvel iria distanciar cada vez mais do tecido urbano. Foi a construção de uma avenida para que Lagos tivesse uma avenida, com base num conceito repetido um pouco por todo o lado, segundo o qual a primazia da utilização dos espaços urbanos mais nobres seria dada ao automóvel.

A intervenção na zona da Praça Gil Eanes foi basicamente de arrasamento da muralha, que foi demolida desde a Rua Capelinha até aos Paços do Concelho, levando consigo o baluarte da Porta de Portugal, então conhecido como jardim dos amuados devido aos seus bancos costas com costas.

As torres albarrãs da Porta de S. Gonçalo

No extremo Sul da avenida, coincidindo com a presença da estrutura urbana mais antiga, leva-se a cabo uma operação de higienização da muralha e terrenos adjacentes, que na opinião dos autores da intervenção se encontrava “desvirtuada pelo sucessivo amontoado de construções que se lhe foram adossando com o decorrer dos anos, escondendo-a completamente pelas duas faces”. (DGEMN, 1961, p. 23)

O tal amontuado de construções era o antigo bairro da Ribeira, primeiro arrabalde extramuros de Lagos cuja génese remonta ao século XV.

A operação de higienização da muralha foi acompanhada pela remoção do seu reboco, tentando criar a ilusão da existência de um paramento antigo em pedra, material evocativo do imaginário mais imediatista e básico associado ao espírito guerreiro português. Essa remoção do reboco, procedimento errado, teve como resultado a perda da camada de protecção do paramento, e hoje é responsável pelo acelerar da degradação da alvenaria, que ficou sujeita à acção de lavagem das águas da chuva e de erosão dos ventos, e que exige intervenções de reparação periódicas, que infelizmente não se realizam.

Reforçando esse princípio, foram construídos merlões no seu topo, encenando um recinto muralhado com ameias, inexistentes anteriormente, apesar de a DGEMN apresentar uma imagem onde refere “um troço do parapeito do terraço, vendo-se uma ameia entaipada” (DGEMN, 1961, fig. 29), afirmação no mínimo discutível, já que não se trata de uma ameia, mas de uma abertura tipo canhoneira, facilmente perceptível pela sua escala, ladeada de um conjunto de troneiras. A questão das ameias, ou da sua suposta reposição pode ser esclarecida comparando as fotos tiradas antes a após a intervenção, que provam que a altura da muralha foi aumentada, correspondendo esse aumento à colocação dos merlões. Para além disso, não nos podemos esquecer que o troço Nascente da Cerca Medieval foi arrasado com o terramoto, sendo esta intervenção referente a um pano edificado nos finais do século XVIII, e, como tal, sem ameias.

A frente Nascente. Foto Francisco Castelo

A porta de S. Gonçalo viu o seu esquema de entrada alterado, perdendo o original sifão e passando a ser uma abertura directa ao interior do recinto. Na documentação produzida posteriormente pela DGEMN esta intervenção é descrita de forma mais clara e objectiva existindo referências a trabalhos, como por exemplo de “construção de ameias em troços de muralha (Av. das Descobertas)” ou de “elevação em alvenaria de pedra da muralha da cerca medieval”. (IHRU, página electrónica citada)

A intervenção no Castelo dos Governadores foi radical e violenta, já que, independentemente de se justificar ser liberto de edificações adoçadas, não merecia ser transformado naquela plataforma desoladora, naquele volume sem sentido.

O Forte da Ponta da Bandeira também foi intervencionado, recolocando-se nos seus cunhais as quatro guaritas que existiam originalmente, mas que tinham sido retiradas no tempo do Coronel José de Sande Vasconcelos (1780-1790) pelo facto de já não terem utilização prática. No entanto, as novas guaritas são claramente dissonantes das características do imóvel, demasiado grandes e excessivamente trabalhadas.

Apesar de no Boletim da DGEMN se afirmar a propósito da intervenção na muralha que “cuidadosos trabalhos de pesquisa, com sondagens adequadas, levaram à reconstituição do seu traçado (…) trabalhos esses sistematicamente apoiados em elementos arquitectónicos que tinham subsistido” (DGEMN, 1961, p. 24), a intervenção realizada entre 1955 e 1960 nada teve de rigorosa e verdadeira.

A Muralha de Lagos actual

Construída para defender a cidade das ameaças exteriores, a muralha Lagos é uma importante fortificação da arquitectura militar do Renascimento, a maior cintura de muralhas do Algarve e um exemplo do pioneirismo português nos conceitos da transição da neurobalística para a pirobalística.

Enquanto limite físico, a muralha começou a constituir um problema quando o tecido urbano extravasou o seu perímetro, e as novas modernidades exigiram soluções muitas vezes incompatíveis com a sua preservação. As portas foram destruídas para deixar passar os automóveis, vários troços foram demolidos para garantir a continuidade do tecido urbano e suas funções. Outras agressões surgiram na forma de embelezamento, servindo a ideologia do regime, criando novas verdades com base em ilusões.

A gestão da muralha é indissociável da gestão da própria cidade, que deve encontrar soluções compatíveis com a sua preservação no âmbito de uma estratégia integrada, que encare a sua salvaguarda e reabilitação física com a sua gestão sustentada e fruição pela população e visitantes.

Consulto frequentemente os seus trabalhos que considero muito.

Em relação a Lagos intriga-me a questão do Forte do Pinhão que Paula Noé afirma estar submerso (presumo que como efeito do terramoto). Onde se situava, em que época foi construído? Desenhos, se calhar não há!

O que me puder dizer sobre isto será muito apreciado.

Obrigado

Boa tarde. O Forte do Pinhão foi construído no reinado de D. João III (1ª metade do século XVI), sendo constituído por dois corpos, um em terra e outro num ilhéu, comunicando entre si através de uma ponte. Arruinou-se no terramoto de 1755 e junto a ele foi construída a Bateria do Pinhão. Sobre as ruínas do Forte foi construída uma moradia nos anos 50 do século passado. Vou enviar-lhe imagens para o seu e-mail. Cumprimentos

Pingback: Muralha y cerca de Lagos | Torres, castillos, fortalezas

Obrigado pelo contributo para o meu folheto, é importante dar a conhecer o trabalho.

Obrigado sou eu pela sua leitura e pelo comentário

Bom trabalho, gosto!

Obrigado

Obrigado !Grande lição de história!

Obrigado pelo seu comentário

Pingback: A Muralha de Lagos | Torre de Menagem

Muito bom este artigo. Um trabalho de grande valor, o qual, deveria ser do conhecimento de todos os Lacobrigenses. Parabéns e obrigado pela partilha do mesmo.

Obrigado. A informação só é informação se for partilhada

Artigo fantástico. O nível do detalhe e a utilização das fontes é exemplar.

Saliento a ênfase dada à acção demolidora do espírito comemorativo veiculado pelo Estado Novo. Quiseram redefinir o espaço para facilitar muitas coisas – o sentimento histórico, ideológico, o pragamatismo urbano, etc. Ainda assim quer me parecer que grande parte das alterações se deram mais por moda do que por doutrina política, uma vez que outros países europeus passaram nestes tempos e em anteriores por processos semelhantes.

Não era novidade, nem em Portugal nem na Europa essa vontade de demolir todas as camadas de barroco até só ficar o românico mais tosco e mais toscamente trabalhado.

A imagem que se pretendeu deixar foi a de uma Portugalidade uniforme de Norte a Sul, baseada em sinais muito básicos e facilmente apreensíveis pelo comum do cidadão, como as ameias, as guaritas, e, sobretudo, a pedra aparente, símbolo máximo da identidade portuguesa e do espírito guerreiro da Nação. O problema é que este tipo de intervenções doutrina mesmo a opinião pública e cria verdades onde elas não existem. Se hoje a muralha voltar a ser rebocada, como era dantes e como devia ser, haverá um movimento de condenação geral, como houve por exemplo na década de 80 quando a muralha foi intervencionada no Parque das Freiras. Até o Presidente da República da altura, na sua ignorância, manifestou a sua indignação. Infelizmente as pessoas confundem Património com mau estado de conservação, porque não estão habituadas a ver os imóveis recuperados

Grande trabalho de pesquisa. Dei apenas uma olhadela. Será o meu mail de cabeceira e mais tarde lhe darei a minha opinião mais detalhada. Admiro muito quando alguém se interessa pelo nosso passado.

Um grande Jurista, dizia; “O QUE SE FAZ É O QUE FICA E O QUE FICA É DE TODOS.”

Bem-haja

B.Nogueira

Agradeço e fico à espera da sua opinião. Cumprimentos

Temos aqui trabalho de grande valor. Nós é que temos a agradecer pelo seu trabalho.

Ora essa. Este é mais um de muitos trabalhos sobre Lagos, todos importantes. Agradeço o comentário

Fantástico trabalho, obrigado

Obrigado